Un hiver en pèlerinage – Partie 2 : Le Camino Francés

52 jours

878km

+12310m

/ -12435m

Après le froid, la neige et les matins gelés du GR65, place à l’Espagne et à son légendaire Camino Francés.

Le froid s’efface, les jours rallongent, et le chemin prend une autre dimension.

Ce n’est plus seulement une marche, mais une transition, une mue. Une suite logique, et pourtant un tout nouveau départ.

Le froid s’efface, les jours rallongent, et le chemin prend une autre dimension.

Ce n’est plus seulement une marche, mais une transition, une mue. Une suite logique, et pourtant un tout nouveau départ.

Activité :

randonnée/trek

Statut :

réalisé

Distance :

878km

DATE :

09/03/2023

Durée :

52 jours

Dénivelées :

+12310m

/ -12435m

Alti min/max :

3m/1517m

Mise à jour section : 05 déc. 2025

315km

+5303m

/ -5819m

249m/1517m

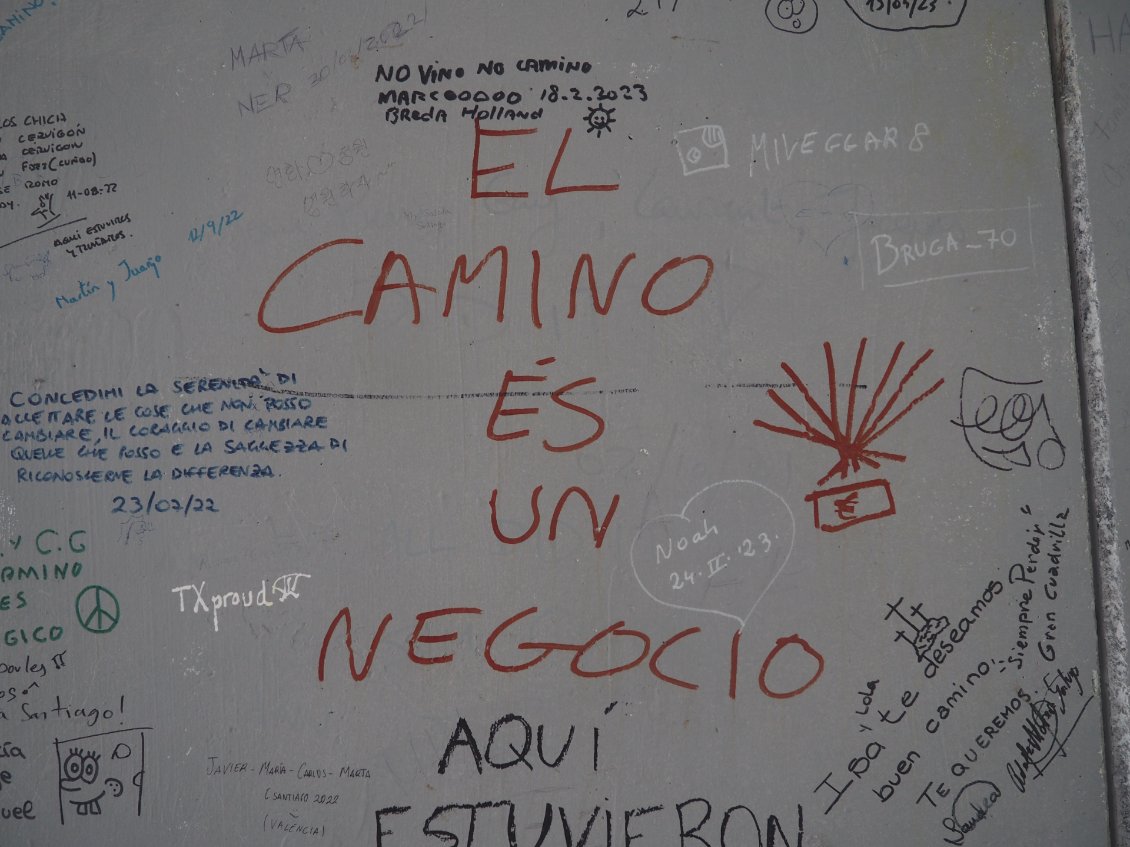

Les kilomètres et les bivouacs s’enchaînent, Santiago se rapproche jour après jour. Des questions, de nombreuses réflexions nous traversent, et la marche s’ancre de plus en plus comme un véritable mode de vie. Pourtant, ce côté commercial du Camino nous interroge, et l’idée d’abandonner nous effleure parfois. Mais l’addiction que nous procure la marche nous tient debout, pas à pas, malgré tout.

7 avril – Le luxe du bivouac

Le coin était trop beau pour ne pas y prendre un jour de répit. Baignade, lessive, cuisine au feu de bois. Le seul problème, c’est que les jours de repos, ça me plombe. Ça casse le rythme, physiquement et mentalement. Dès que mon esprit a du temps libre, qu’il n’y a « rien » à faire, ça part dans tous les sens. Je m’éloigne de ma mission, du moment présent. Je pense déjà à de futures aventures, au point de vouloir mettre un terme à celle-là pour démarrer la suivante. Je me vois courir en montagne, une de mes passions, ou en trek avec un petit sac léger, à arpenter les sentiers et dormir en refuge… La montagne me manque, et ce chemin plat, ces sacs plastiques, tout ce bordel me rend fou.

Au village ce matin, on arrive pile quand l’épicerie ambulante entre en klaxonnant. Les petites vieilles rappliquent avec leur panier. Fruits frais, gâteaux secs, quelques bricoles en guise de petit dej’ qu’on grignote en marchant. On passe au sud de León et on trace droit à travers champs. On ne se pose même plus la question de savoir si c’est à droite ou à gauche : on gambade, complètement libérés des balises et des panneaux. On s’en fout : la Galice, c’est tout droit, alors en avant. Boue, ruisseaux à enjamber : un vrai parcours du combattant.

Une pause sous un pommier, au milieu de nulle part, nous fait réaliser qu’on est seuls au monde. Des hectares de champs à perte de vue, des vignes, et quelques bodegas creusées dans les collines. Un sentier apparaît plus loin, un œil sur la carte : on devrait tomber sur Villar de Mazarife. Cap respecté, nickel.

Là-bas, tout est fermé, pas un chat. Plus rien à se mettre sous la dent et un soleil de plomb. Une mandarine et un peu de chocolat fondu, ça risque d’être un peu juste pour ce soir. Une option s’offre à nous : manger un bout au gîte d’étape, juste à côté de l’église, et camper par ici.

18 h 30. La cuisine ouvre le service alors que je pique du nez au comptoir. On commande deux burgers-frites, un péché légitime j’ai envie de dire. Seulement, la portion est digne d’un menu enfant : j’en avalerais quatre comme ça. On ne se plaint pas et on avale ça en deux bouchées.

Je note quand même un drôle de paradoxe qui s’installe en nous : le luxe du bivouac nous rend exigeants. On est mieux sur notre camp cinq étoiles, finalement. Comment apprécier un dortoir bruyant quand tu dors paisiblement à la lisière d’une forêt ? Comment savourer de la junk food quand tu cuisines des bons plats au feu de bois ? Comment bien dormir sur un matelas moelleux et une pièce surchauffée quand tu t’es habitué au sol ferme et aux nuits fraîches ?

Eh oui : même si on pourrait croire l’inverse, vivre dehors peut devenir un luxe… et te rendre un peu exigeant. Ce soir, on bivouaque à la sortie du village, pas vraiment repus, mais heureux de retrouver nos habitudes.

« Vous avez le confort. Vous n'avez pas le luxe. Et ne me dites pas que l'argent a quoi que ce soit à y voir. Le luxe que je prône n'a rien à voir avec l'argent. Il ne s'achète pas. Il est la récompense de ceux qui n'ont pas peur de l'inconfort »

Jean Cocteau

Le coin était trop beau pour ne pas y prendre un jour de répit. Baignade, lessive, cuisine au feu de bois. Le seul problème, c’est que les jours de repos, ça me plombe. Ça casse le rythme, physiquement et mentalement. Dès que mon esprit a du temps libre, qu’il n’y a « rien » à faire, ça part dans tous les sens. Je m’éloigne de ma mission, du moment présent. Je pense déjà à de futures aventures, au point de vouloir mettre un terme à celle-là pour démarrer la suivante. Je me vois courir en montagne, une de mes passions, ou en trek avec un petit sac léger, à arpenter les sentiers et dormir en refuge… La montagne me manque, et ce chemin plat, ces sacs plastiques, tout ce bordel me rend fou.

Au village ce matin, on arrive pile quand l’épicerie ambulante entre en klaxonnant. Les petites vieilles rappliquent avec leur panier. Fruits frais, gâteaux secs, quelques bricoles en guise de petit dej’ qu’on grignote en marchant. On passe au sud de León et on trace droit à travers champs. On ne se pose même plus la question de savoir si c’est à droite ou à gauche : on gambade, complètement libérés des balises et des panneaux. On s’en fout : la Galice, c’est tout droit, alors en avant. Boue, ruisseaux à enjamber : un vrai parcours du combattant.

Une pause sous un pommier, au milieu de nulle part, nous fait réaliser qu’on est seuls au monde. Des hectares de champs à perte de vue, des vignes, et quelques bodegas creusées dans les collines. Un sentier apparaît plus loin, un œil sur la carte : on devrait tomber sur Villar de Mazarife. Cap respecté, nickel.

Là-bas, tout est fermé, pas un chat. Plus rien à se mettre sous la dent et un soleil de plomb. Une mandarine et un peu de chocolat fondu, ça risque d’être un peu juste pour ce soir. Une option s’offre à nous : manger un bout au gîte d’étape, juste à côté de l’église, et camper par ici.

18 h 30. La cuisine ouvre le service alors que je pique du nez au comptoir. On commande deux burgers-frites, un péché légitime j’ai envie de dire. Seulement, la portion est digne d’un menu enfant : j’en avalerais quatre comme ça. On ne se plaint pas et on avale ça en deux bouchées.

Je note quand même un drôle de paradoxe qui s’installe en nous : le luxe du bivouac nous rend exigeants. On est mieux sur notre camp cinq étoiles, finalement. Comment apprécier un dortoir bruyant quand tu dors paisiblement à la lisière d’une forêt ? Comment savourer de la junk food quand tu cuisines des bons plats au feu de bois ? Comment bien dormir sur un matelas moelleux et une pièce surchauffée quand tu t’es habitué au sol ferme et aux nuits fraîches ?

Eh oui : même si on pourrait croire l’inverse, vivre dehors peut devenir un luxe… et te rendre un peu exigeant. Ce soir, on bivouaque à la sortie du village, pas vraiment repus, mais heureux de retrouver nos habitudes.

« Vous avez le confort. Vous n'avez pas le luxe. Et ne me dites pas que l'argent a quoi que ce soit à y voir. Le luxe que je prône n'a rien à voir avec l'argent. Il ne s'achète pas. Il est la récompense de ceux qui n'ont pas peur de l'inconfort »

Jean Cocteau

8 avril – Marche sur les réserves

Les chiens au loin ont aboyé toute la nuit, la pleine lune pile dans l’axe de l’entrée a fait des siennes : la nature était agitée, et on en paye les frais. Ce matin, un corbeau nous fait la fête, j’ai les crocs : une demi-mandarine pour le p’tit dej et 15 bornes à avaler avant de voir la lueur d’un supermarché. Bref, encore une matinée à taper dans les graisses.

Nous voilà repartis à travers les champs de maïs. Comme hier, on retente l’expérience de couper court, sauf que cette fois c’est un vrai parcours du combattant : sol fraîchement labouré, trop meuble, on s’enfonce, on glisse, c’est une bataille. Ajoute à ça les canaux d’irrigation à enjamber autour de chaque parcelle… Une belle connerie. Mais on est déjà bien embringués là-dedans.

Quelques tracteurs sont à l’œuvre, les gars se demandent ce qu’on fout là. L’un d’eux vient à notre rencontre et tente de nous rediriger vers un chemin. Il ne pige pas trop notre idée farfelue, et difficile de lui expliquer. En tout cas, on ne se fait pas tirer dessus. Retour sur un vrai chemin : mission échouée.

Ça sent l’autoroute, les grands axes, l’atmosphère s’agite. À Villavante, on fait une pause en espérant voir débarquer une épicerie ambulante… mais rien. Trente minutes plus tard, on repart bredouilles vers Hospital de Órbigo. Le soleil nous martèle, pas d’ombre, l’étape commence à être longue.

Enfin un peu de civilisation. Pour une fois, pas mécontent de voir du monde. Je fais un saut à la station-service : bingo, je dégote une cartouche de gaz XL. En face, un supermercado : on charge un maximum pour retarder la prochaine pénurie, surtout que demain, c’est dimanche. On ressort chargés comme des mules et on casse la croûte dans un parc juste à côté.

On pense de plus en plus à choper un caddie qu’on traînerait comme une poussette pour la bouffe, notre petite épicerie ambulante. Ça éviterait d’avoir toujours des sacs de courses dans les mains. Technique SDF, ce qu’on est d’ailleurs, ne nous le cachons pas. Le seul hic, c’est que bientôt on va attaquer des étapes avec du dénivelé, des cols… compliqué avec un caddie.

Il est 16 h et le soleil tape toujours autant. On est carbonisés, j’ai l’impression de griller comme une merguez sur cette foutue route. On plante les piquets près d’un point d’eau ce soir. Parfait : il va falloir mettre le focus sur l’hydratation et surtout l’hygiène avec cette chaleur.

Je crois que je préfère marcher l’hiver, finalement.

Les chiens au loin ont aboyé toute la nuit, la pleine lune pile dans l’axe de l’entrée a fait des siennes : la nature était agitée, et on en paye les frais. Ce matin, un corbeau nous fait la fête, j’ai les crocs : une demi-mandarine pour le p’tit dej et 15 bornes à avaler avant de voir la lueur d’un supermarché. Bref, encore une matinée à taper dans les graisses.

Nous voilà repartis à travers les champs de maïs. Comme hier, on retente l’expérience de couper court, sauf que cette fois c’est un vrai parcours du combattant : sol fraîchement labouré, trop meuble, on s’enfonce, on glisse, c’est une bataille. Ajoute à ça les canaux d’irrigation à enjamber autour de chaque parcelle… Une belle connerie. Mais on est déjà bien embringués là-dedans.

Quelques tracteurs sont à l’œuvre, les gars se demandent ce qu’on fout là. L’un d’eux vient à notre rencontre et tente de nous rediriger vers un chemin. Il ne pige pas trop notre idée farfelue, et difficile de lui expliquer. En tout cas, on ne se fait pas tirer dessus. Retour sur un vrai chemin : mission échouée.

Ça sent l’autoroute, les grands axes, l’atmosphère s’agite. À Villavante, on fait une pause en espérant voir débarquer une épicerie ambulante… mais rien. Trente minutes plus tard, on repart bredouilles vers Hospital de Órbigo. Le soleil nous martèle, pas d’ombre, l’étape commence à être longue.

Enfin un peu de civilisation. Pour une fois, pas mécontent de voir du monde. Je fais un saut à la station-service : bingo, je dégote une cartouche de gaz XL. En face, un supermercado : on charge un maximum pour retarder la prochaine pénurie, surtout que demain, c’est dimanche. On ressort chargés comme des mules et on casse la croûte dans un parc juste à côté.

On pense de plus en plus à choper un caddie qu’on traînerait comme une poussette pour la bouffe, notre petite épicerie ambulante. Ça éviterait d’avoir toujours des sacs de courses dans les mains. Technique SDF, ce qu’on est d’ailleurs, ne nous le cachons pas. Le seul hic, c’est que bientôt on va attaquer des étapes avec du dénivelé, des cols… compliqué avec un caddie.

Il est 16 h et le soleil tape toujours autant. On est carbonisés, j’ai l’impression de griller comme une merguez sur cette foutue route. On plante les piquets près d’un point d’eau ce soir. Parfait : il va falloir mettre le focus sur l’hydratation et surtout l’hygiène avec cette chaleur.

Je crois que je préfère marcher l’hiver, finalement.

9 avril – Nerfs à vif

Je deviens fou. La nuit a encore été cauchemardesque. Les chiens ont hurlé sans s’arrêter. Les températures ont brutalement remonté, on ne sait plus comment s’habiller. Et cette fois, c’est un coucou qui nous rend dingues, comme un goutte-à-goutte qu’on ne peut pas couper. Les chiens se calquent sur son tempo : quand il se tait, ils se taisent ; quand il repart, ça hurle de plus belle. Une symphonie nocturne qui pourrait en bercer certains… et en torturer d’autres.

Ce sommeil saccadé, entre cauchemar, somnolence et rêve éveillé, nous a littéralement brisés. Tout devient agression : un bruit, un pèlerin, un tracteur… Seul le fait d’être isolés au milieu d’un champ de maïs ou d’une forêt de pins nous console un peu. On a les nerfs à vif. Ça me fait penser à Predator, quand, au beau milieu de la jungle, l’équipe défouraille tout ce qui bouge et vide ses chargeurs comme des psychopathes. La folie s’installe, doucement mais sûrement.

À quoi bon continuer ? On avance comme deux zombies, mécaniquement. Amaigris, le visage brûlé, des sacs plastiques dans les mains. L’envie de tout arrêter nous travaille encore ce matin. Après tout, on aura déjà vécu une sacrée aventure. Plus de 1 400 km au compteur… On sirote notre café sans un mot. Puis, malgré tout, on plie le campement une nouvelle fois : un geste devenu réflexe, une mécanique qu’on ne sait plus enrayer, une drôle de drogue dont on ne décroche pas.

On traverse quelques champs et retrouve le Camino. Le contraste est brutal avec le silence des terres. Un convoi de pèlerins avance vers Saint-Jacques. On passe par le somptueux village de Santibáñez de Valdeiglesias, aux maisons de terre cuite. C’est jour de Pâques. Tous ont sorti leurs plus beaux habits. On a raté la messe, visiblement.

De retour dans le troupeau, tous à la file, on arrive à Astorga. Les terrasses de café sont blindées. On s’arrête un moment en face du Palacio de Gaudí, le château d’Astorga. Puis on reste de marbre devant la grande porte principale de la cathédrale. Je crois que je n’ai jamais vu autant de détails. C’est fabuleux. Les artistes ont dû y passer une vie.

Autour de nous, la ville semble défiler comme une parade : chacun se montre, bien apprêté et parfumé, mais les visages se ressemblent tous. Tout va très vite. Le temps a l’air d’être avalé, consommé, sans être vraiment vécu. On reste là, les sacs en vrac, comme deux intrus au milieu de la foule. Les gens nous observent, curieux. Faut dire que l’un ressemble à un guérillero colombien, l’autre à une archéologue australienne ! On échange des sourires, un bonjour.

Bon, ce n’est pas le tout, mais il nous faut un bivouac et 3 000 calories à avaler. On reprend la route et on jette l’ancre dans un décor façon Walt Disney : un super coin, de jolis arbres qui ont presque l’air de vouloir nous parler, un petit ruisseau, le calme absolu. Parfait pour bien récupérer avant d’attaquer demain le col de la Croix de Fer, la Cruz de Ferro

Je deviens fou. La nuit a encore été cauchemardesque. Les chiens ont hurlé sans s’arrêter. Les températures ont brutalement remonté, on ne sait plus comment s’habiller. Et cette fois, c’est un coucou qui nous rend dingues, comme un goutte-à-goutte qu’on ne peut pas couper. Les chiens se calquent sur son tempo : quand il se tait, ils se taisent ; quand il repart, ça hurle de plus belle. Une symphonie nocturne qui pourrait en bercer certains… et en torturer d’autres.

Ce sommeil saccadé, entre cauchemar, somnolence et rêve éveillé, nous a littéralement brisés. Tout devient agression : un bruit, un pèlerin, un tracteur… Seul le fait d’être isolés au milieu d’un champ de maïs ou d’une forêt de pins nous console un peu. On a les nerfs à vif. Ça me fait penser à Predator, quand, au beau milieu de la jungle, l’équipe défouraille tout ce qui bouge et vide ses chargeurs comme des psychopathes. La folie s’installe, doucement mais sûrement.

À quoi bon continuer ? On avance comme deux zombies, mécaniquement. Amaigris, le visage brûlé, des sacs plastiques dans les mains. L’envie de tout arrêter nous travaille encore ce matin. Après tout, on aura déjà vécu une sacrée aventure. Plus de 1 400 km au compteur… On sirote notre café sans un mot. Puis, malgré tout, on plie le campement une nouvelle fois : un geste devenu réflexe, une mécanique qu’on ne sait plus enrayer, une drôle de drogue dont on ne décroche pas.

On traverse quelques champs et retrouve le Camino. Le contraste est brutal avec le silence des terres. Un convoi de pèlerins avance vers Saint-Jacques. On passe par le somptueux village de Santibáñez de Valdeiglesias, aux maisons de terre cuite. C’est jour de Pâques. Tous ont sorti leurs plus beaux habits. On a raté la messe, visiblement.

De retour dans le troupeau, tous à la file, on arrive à Astorga. Les terrasses de café sont blindées. On s’arrête un moment en face du Palacio de Gaudí, le château d’Astorga. Puis on reste de marbre devant la grande porte principale de la cathédrale. Je crois que je n’ai jamais vu autant de détails. C’est fabuleux. Les artistes ont dû y passer une vie.

Autour de nous, la ville semble défiler comme une parade : chacun se montre, bien apprêté et parfumé, mais les visages se ressemblent tous. Tout va très vite. Le temps a l’air d’être avalé, consommé, sans être vraiment vécu. On reste là, les sacs en vrac, comme deux intrus au milieu de la foule. Les gens nous observent, curieux. Faut dire que l’un ressemble à un guérillero colombien, l’autre à une archéologue australienne ! On échange des sourires, un bonjour.

Bon, ce n’est pas le tout, mais il nous faut un bivouac et 3 000 calories à avaler. On reprend la route et on jette l’ancre dans un décor façon Walt Disney : un super coin, de jolis arbres qui ont presque l’air de vouloir nous parler, un petit ruisseau, le calme absolu. Parfait pour bien récupérer avant d’attaquer demain le col de la Croix de Fer, la Cruz de Ferro

10 avril – La croix de fer et la pilule à avaler

Je sors de mon de bosquet pour aller me démêler les cheveux au ruisseau. Ça commence à partir en dreadlocks, une vraie galère. Des passants m’aperçoivent à moitié en caleçon, le visage et les mains brûlés par le soleil, barbe à la Robinson. Ils n’osent à peine me dire bonjour. Ils doivent se demander d’où sort cet homme des cavernes.

Nouveau look ce matin : je noue un tee-shirt façon touareg sur la tête, et Ada accroche une magnifique plume d’aigle à son chapeau. La destinée la lui a déposée hier, alors qu’on s’abreuvait à la fontaine de Murias de Rechivaldo.

On passe Santa Catalina de Somoza. Quelques pèlerins en terrasse nous regardent comme si on venait d’une autre planète. Le village est superbe : maisons en pierre, encadrements de portes en bois repeints de couleurs vives — rouge, bleu, vert — ça ressort à merveille.

On marche bien. Hâte d’entrer en Galice, je ne peux plus voir ces panneaux « Castilla y León » qui nous rappellent sans cesse cette maudite meseta et son vent interminable.

On met de côté notre idée de hors-piste, pour une raison simple : le ravitaillement. En montagne, ce sera galère, alors qu’en suivant le Camino, on peut toujours espérer trouver une épicerie ou un bar.

Les villages qui suivent ont un vrai look de far west : Rabanal del Camino, El Ganso. Mais où sont les chevaux, les barbecues, les grillades et les saloons ? À la place, quelques panneaux qui proposent des burgers vegan. Une autre époque.

La plupart de ces villages ont été désertés depuis longtemps. Aujourd’hui, le Camino les fait vivre : quelques gîtes, des commerces, et les pèlerins qui défilent toute l’année. On pourrait croire à un patrimoine qui survit grâce au chemin… mais ça ressemble parfois à un musée à ciel ouvert. L’architecture est là, oui, mais autour, ça sonne un peu creux, juste un bout de ville posé au milieu de l’histoire.

À Rabanal, on se fait clairement racketter dans une épicerie. On ressort avec trois bricoles, aucun produit local — les paysans ont déserté depuis longtemps — seulement du bas de gamme industriel, sans aucun prix affiché. Résultat : 20 € la note. Bienvenue ami pèlerin !

On ne crache quand même pas sur une part de tarte aux amandes de Santiago, une spécialité délicieuse. Mais qu’on ne vienne pas me dire que le Camino Francés n’est pas un chemin commercial, hein. Et j’ai comme l’impression que ça ne va pas s’arranger.

On avale la montée vers le col en ronchonnant et atteignons la Cruz de Ferro, 1 504 m. Là-haut, une petite chapelle taguée, fermée. On redescend vers Manjarín, le panorama est superbe, les monts se dessinent enfin, ça fait du bien aux yeux.

On nous avait parlé d’un refuge de pèlerins dans le coin. Une fois devant : rideau. « Cerrado por reforma » est écrit sur un panneau. C’est sûr, ça ne doit pas rapporter bien lourd ce genre de refuge…

On finit par trouver un coin pour planter le tipi un peu plus bas. La croix de fer est derrière nous, mais la pilule, elle, reste un peu coincée.

Je sors de mon de bosquet pour aller me démêler les cheveux au ruisseau. Ça commence à partir en dreadlocks, une vraie galère. Des passants m’aperçoivent à moitié en caleçon, le visage et les mains brûlés par le soleil, barbe à la Robinson. Ils n’osent à peine me dire bonjour. Ils doivent se demander d’où sort cet homme des cavernes.

Nouveau look ce matin : je noue un tee-shirt façon touareg sur la tête, et Ada accroche une magnifique plume d’aigle à son chapeau. La destinée la lui a déposée hier, alors qu’on s’abreuvait à la fontaine de Murias de Rechivaldo.

On passe Santa Catalina de Somoza. Quelques pèlerins en terrasse nous regardent comme si on venait d’une autre planète. Le village est superbe : maisons en pierre, encadrements de portes en bois repeints de couleurs vives — rouge, bleu, vert — ça ressort à merveille.

On marche bien. Hâte d’entrer en Galice, je ne peux plus voir ces panneaux « Castilla y León » qui nous rappellent sans cesse cette maudite meseta et son vent interminable.

On met de côté notre idée de hors-piste, pour une raison simple : le ravitaillement. En montagne, ce sera galère, alors qu’en suivant le Camino, on peut toujours espérer trouver une épicerie ou un bar.

Les villages qui suivent ont un vrai look de far west : Rabanal del Camino, El Ganso. Mais où sont les chevaux, les barbecues, les grillades et les saloons ? À la place, quelques panneaux qui proposent des burgers vegan. Une autre époque.

La plupart de ces villages ont été désertés depuis longtemps. Aujourd’hui, le Camino les fait vivre : quelques gîtes, des commerces, et les pèlerins qui défilent toute l’année. On pourrait croire à un patrimoine qui survit grâce au chemin… mais ça ressemble parfois à un musée à ciel ouvert. L’architecture est là, oui, mais autour, ça sonne un peu creux, juste un bout de ville posé au milieu de l’histoire.

À Rabanal, on se fait clairement racketter dans une épicerie. On ressort avec trois bricoles, aucun produit local — les paysans ont déserté depuis longtemps — seulement du bas de gamme industriel, sans aucun prix affiché. Résultat : 20 € la note. Bienvenue ami pèlerin !

On ne crache quand même pas sur une part de tarte aux amandes de Santiago, une spécialité délicieuse. Mais qu’on ne vienne pas me dire que le Camino Francés n’est pas un chemin commercial, hein. Et j’ai comme l’impression que ça ne va pas s’arranger.

On avale la montée vers le col en ronchonnant et atteignons la Cruz de Ferro, 1 504 m. Là-haut, une petite chapelle taguée, fermée. On redescend vers Manjarín, le panorama est superbe, les monts se dessinent enfin, ça fait du bien aux yeux.

On nous avait parlé d’un refuge de pèlerins dans le coin. Une fois devant : rideau. « Cerrado por reforma » est écrit sur un panneau. C’est sûr, ça ne doit pas rapporter bien lourd ce genre de refuge…

On finit par trouver un coin pour planter le tipi un peu plus bas. La croix de fer est derrière nous, mais la pilule, elle, reste un peu coincée.

11 avril – La roue tourne

Sans vraiment le chercher, on a fini par trouver une stratégie pour éviter la foule de pèlerins le matin. Comme on dort souvent quelques kilomètres après les villages-étapes et qu’on part tard, les premières vagues sont déjà loin. On ne croise que ceux qui traînent un peu ou qui viennent des villages précédents.

On attaque une longue descente de 6 km vers El Acebo de San Miguel, puis ça continue vers Riego de Ambrós et Molinaseca. Pratiquement 1 000 m de négatif. L’air de la montagne nous donne des ailes : on gambade d’un pas léger malgré le barda. L’ambiance est sympa dans les petits bleds : randonneurs, pèlerins, cyclistes… tout le monde se restaure sur les terrasses ensoleillées. On relativise autour d’un verre de rouge et de quelques cacahuètes : après tout, on râle souvent, mais on n’est pas malheureux.

À la sortie de Riego de Ambrós, le sentier devient de plus en plus technique, un vrai trail. Je nous imagine bien en short-baskets, avec un petit sac léger… mais ce sera pour une autre fois.

On croise un gars assis sur le bas-côté, face au soleil. Son style nous intrigue et on va taper la causette. Visage buriné, tatouages de taulard délavés, fringues rapiécées pas à sa taille, bout de corde en guise de ceinture… et 24 caminos au compteur. Il est sur le retour, un peu paumé, et surtout en colère.

Il nous parle d’un Camino qui change, pas toujours dans le bon sens : le commerce, la surfréquentation, les donativo (ces accueils où chacun donne ce qu’il peut) et l’hospitalité bienveillante qui s’étouffent doucement. Les églises fermées, la police qui vire ceux qui dorment dehors ou sur les parvis, les prix qui flambent. Certains gîtes étaient à 5 € il y a quelques années, aujourd’hui on approche les 25, 30 €, voire plus. On n’a pas connu l’âge d’or du Camino, mais avec Ada on comprend très bien ce qu’il veut dire.

On remarque que son sac est en train de rendre l’âme. Ada lui offre une bobine de fil de lin et une aiguille de son kit de couture de l’armée française, du solide qui devrait prolonger un peu la vie de son paquetage.

On arrive à Molinaseca, classé parmi les plus beaux villages d’Espagne, blotti au fond d’une vallée, avec son pont médiéval qui enjambe le río Meruelo. On n’a mangé que quelques cacahuètes, on crève de faim après cette descente épique. Une petite épicerie du coin nous sauve la mise. À la caisse, on papote avec le patron : plus on discute, plus il rajoute des trucs dans notre sac — quelques pommes, un morceau de chorizo, des fruits secs… Il nous régale pour le casse-dalle.

En mangeant, on refait la journée. Tout paraît limpide : décor somptueux, rencontres fortes, accueil chaleureux. Hier, on crachait sur le Camino ; aujourd’hui, la roue s’est retournée d’un coup. Comme si le bon Dieu nous avait entendus et voulait nous rappeler que l’âme du chemin est toujours là, discrète mais bien présente.

Le sourire est de retour, le moral remonte en flèche.

Après avoir ratissé les hauteurs de Molinaseca, on finit par trouver un endroit sympa pour le bivouac. Ada nous prépare un super repas : macaronis au chorizo et tomates fraîches. Un délice.

13 avril – Pluie fine et Nocciolata

La pluie d’hier ne nous a pas motivés : on est restés sous le tipi toute la journée, banana rice et Snickers de fond de sac au menu. Ce matin, le ciel n’est pas plus joyeux, mais l’estomac vide nous pousse à lever l’ancre sous une fine bruine. Deux heures plus tard, un Lidl met fin à la famine avec une tortilla aux épinards de 600 g. De quoi rassasier quelques estomacs.

Une fois les sacs lestés, on grignote quelques gaufrettes et on repart vers Ponferrada, jolie petite ville entourée de collines verdoyantes, qui tranche magnifiquement avec le ciel gris et menaçant. Cap sur Camponaraya : la pluie joue avec nos nerfs, un coup elle tombe, un coup elle stoppe. Objectif : retrouver la campagne au plus vite pour le campement de ce soir.

Avec les jours qui rallongent, plus de pression. Contrairement à janvier, où il fallait planter le camp avant 17 h pour être sûr de trouver un coin correct, là on prend notre temps. Marcher tranquille, profiter, si les piquets ne se plantent qu’à 21 h, eh bien soit !

Enfin, les vignes et les petits cours d’eau retrouvés, on se met en quête du spot parfait : discret, plat, vue imprenable en contrebas… un vrai balcon pour la soirée. Au menu : risotto aux pleurotes, parmesan, et un pot de Nocciolata pour le dessert. Bon appétit.

14 avril – Entre deux averses et un verre de rouge

Il pleut, il pleut bergère… Bercés toute la nuit par la pluie. Ce n’est qu’à 11 h qu’on décolle : pas pressés de plier un camp détrempé. Le soleil finit par pointer en début d’aprèm et nous sèche en quelques minutes.

On fait escale dans la chapelle de Cacabelos, puis deux-trois tapas en terrasse pour profiter d’un rayon de soleil. La patronne nous fait goûter un délicieux chorizo ibérico, accompagné d’un petit vin de pays. Il en faut peu pour être heureux.

Le paysage devient de plus en plus vert et humide, la Galice se rapproche à grands pas. À Villafranca del Bierzo, on fait un détour par la plaza mayor, puis on enjambe le río Burbia par un vieux pont médiéval. Des églises, des chapelles, il y en a partout… mais la plupart sont fermées. Plus grand monde pour s’en occuper, j’imagine.

On longe ensuite le río Valcarce sur plusieurs kilomètres. Un bout d’autoroute passe dans le coin : lui, il ne nous avait pas manqué.

15 avril – Aux portes du col

Le Nocciolata prend le coup de grâce ce matin. Je me demande encore comment il a tenu jusque-là.

Premier village de l’étape : Pereje. D’énormes hêtres centenaires gardent l’entrée. Ici, clairement, le temps semble s’être figé en 1058. Malgré la route qui longe le bled, les vieilles baraques tanguent comme des navires. Certaines sont à vendre, je serais curieux de connaître le prix… mais il faudra un sacré lifting. Des cours d’eau se faufilent entre les maisons et les vieux moulins par des petits canaux, ça donne au village un vrai air de Moyen Âge.

Le troquet du coin est lui aussi d’une autre époque. Quelques figures locales sont accoudées au comptoir, et la tenancière impose tout de suite le respect. En tout cas, on est bien accueillis : pour 2,80 €, elle nous sert deux verres de rouge remplis à ras bord, avec une part de tourte à la viande en tapas. Un régal. On en profite pour recharger l’électronique, surtout les frontales et l’appareil photo. Mon téléphone, lui, prend la poussière au fond du sac depuis un moment.

On longe le rio Valcarce et une nationale qui serpente à travers la forêt. Pas un chat. On fait quelques emplettes à Vega de Valcarce, puis on allume un cierge à la chapelle. Le col approche. La stratégie est simple : l’entamer aujourd’hui pour avoir toute la journée de demain et le passer d’une traite.

On entre dans Las Herrerías, tout est paisible. Des chevaux blancs broutent tranquillement, le soleil brille, l’eau coule doucement, le vert est d’un éclat digne d’un Walt Disney. On s’assoit un moment sur un banc, hypnotisés par ce décor.

Bon, il faut attaquer l’ascension et s’avancer un peu pour demain. Le terrain n’est pas évident pour le bivouac : dense, humide, souvent en dévers. On bataille un moment avant de trouver un balcon, juste assez large pour le tipi, avec le rio en contrebas.

Sans vraiment le chercher, on a fini par trouver une stratégie pour éviter la foule de pèlerins le matin. Comme on dort souvent quelques kilomètres après les villages-étapes et qu’on part tard, les premières vagues sont déjà loin. On ne croise que ceux qui traînent un peu ou qui viennent des villages précédents.

On attaque une longue descente de 6 km vers El Acebo de San Miguel, puis ça continue vers Riego de Ambrós et Molinaseca. Pratiquement 1 000 m de négatif. L’air de la montagne nous donne des ailes : on gambade d’un pas léger malgré le barda. L’ambiance est sympa dans les petits bleds : randonneurs, pèlerins, cyclistes… tout le monde se restaure sur les terrasses ensoleillées. On relativise autour d’un verre de rouge et de quelques cacahuètes : après tout, on râle souvent, mais on n’est pas malheureux.

À la sortie de Riego de Ambrós, le sentier devient de plus en plus technique, un vrai trail. Je nous imagine bien en short-baskets, avec un petit sac léger… mais ce sera pour une autre fois.

On croise un gars assis sur le bas-côté, face au soleil. Son style nous intrigue et on va taper la causette. Visage buriné, tatouages de taulard délavés, fringues rapiécées pas à sa taille, bout de corde en guise de ceinture… et 24 caminos au compteur. Il est sur le retour, un peu paumé, et surtout en colère.

Il nous parle d’un Camino qui change, pas toujours dans le bon sens : le commerce, la surfréquentation, les donativo (ces accueils où chacun donne ce qu’il peut) et l’hospitalité bienveillante qui s’étouffent doucement. Les églises fermées, la police qui vire ceux qui dorment dehors ou sur les parvis, les prix qui flambent. Certains gîtes étaient à 5 € il y a quelques années, aujourd’hui on approche les 25, 30 €, voire plus. On n’a pas connu l’âge d’or du Camino, mais avec Ada on comprend très bien ce qu’il veut dire.

On remarque que son sac est en train de rendre l’âme. Ada lui offre une bobine de fil de lin et une aiguille de son kit de couture de l’armée française, du solide qui devrait prolonger un peu la vie de son paquetage.

On arrive à Molinaseca, classé parmi les plus beaux villages d’Espagne, blotti au fond d’une vallée, avec son pont médiéval qui enjambe le río Meruelo. On n’a mangé que quelques cacahuètes, on crève de faim après cette descente épique. Une petite épicerie du coin nous sauve la mise. À la caisse, on papote avec le patron : plus on discute, plus il rajoute des trucs dans notre sac — quelques pommes, un morceau de chorizo, des fruits secs… Il nous régale pour le casse-dalle.

En mangeant, on refait la journée. Tout paraît limpide : décor somptueux, rencontres fortes, accueil chaleureux. Hier, on crachait sur le Camino ; aujourd’hui, la roue s’est retournée d’un coup. Comme si le bon Dieu nous avait entendus et voulait nous rappeler que l’âme du chemin est toujours là, discrète mais bien présente.

Le sourire est de retour, le moral remonte en flèche.

Après avoir ratissé les hauteurs de Molinaseca, on finit par trouver un endroit sympa pour le bivouac. Ada nous prépare un super repas : macaronis au chorizo et tomates fraîches. Un délice.

13 avril – Pluie fine et Nocciolata

La pluie d’hier ne nous a pas motivés : on est restés sous le tipi toute la journée, banana rice et Snickers de fond de sac au menu. Ce matin, le ciel n’est pas plus joyeux, mais l’estomac vide nous pousse à lever l’ancre sous une fine bruine. Deux heures plus tard, un Lidl met fin à la famine avec une tortilla aux épinards de 600 g. De quoi rassasier quelques estomacs.

Une fois les sacs lestés, on grignote quelques gaufrettes et on repart vers Ponferrada, jolie petite ville entourée de collines verdoyantes, qui tranche magnifiquement avec le ciel gris et menaçant. Cap sur Camponaraya : la pluie joue avec nos nerfs, un coup elle tombe, un coup elle stoppe. Objectif : retrouver la campagne au plus vite pour le campement de ce soir.

Avec les jours qui rallongent, plus de pression. Contrairement à janvier, où il fallait planter le camp avant 17 h pour être sûr de trouver un coin correct, là on prend notre temps. Marcher tranquille, profiter, si les piquets ne se plantent qu’à 21 h, eh bien soit !

Enfin, les vignes et les petits cours d’eau retrouvés, on se met en quête du spot parfait : discret, plat, vue imprenable en contrebas… un vrai balcon pour la soirée. Au menu : risotto aux pleurotes, parmesan, et un pot de Nocciolata pour le dessert. Bon appétit.

14 avril – Entre deux averses et un verre de rouge

Il pleut, il pleut bergère… Bercés toute la nuit par la pluie. Ce n’est qu’à 11 h qu’on décolle : pas pressés de plier un camp détrempé. Le soleil finit par pointer en début d’aprèm et nous sèche en quelques minutes.

On fait escale dans la chapelle de Cacabelos, puis deux-trois tapas en terrasse pour profiter d’un rayon de soleil. La patronne nous fait goûter un délicieux chorizo ibérico, accompagné d’un petit vin de pays. Il en faut peu pour être heureux.

Le paysage devient de plus en plus vert et humide, la Galice se rapproche à grands pas. À Villafranca del Bierzo, on fait un détour par la plaza mayor, puis on enjambe le río Burbia par un vieux pont médiéval. Des églises, des chapelles, il y en a partout… mais la plupart sont fermées. Plus grand monde pour s’en occuper, j’imagine.

On longe ensuite le río Valcarce sur plusieurs kilomètres. Un bout d’autoroute passe dans le coin : lui, il ne nous avait pas manqué.

15 avril – Aux portes du col

Le Nocciolata prend le coup de grâce ce matin. Je me demande encore comment il a tenu jusque-là.

Premier village de l’étape : Pereje. D’énormes hêtres centenaires gardent l’entrée. Ici, clairement, le temps semble s’être figé en 1058. Malgré la route qui longe le bled, les vieilles baraques tanguent comme des navires. Certaines sont à vendre, je serais curieux de connaître le prix… mais il faudra un sacré lifting. Des cours d’eau se faufilent entre les maisons et les vieux moulins par des petits canaux, ça donne au village un vrai air de Moyen Âge.

Le troquet du coin est lui aussi d’une autre époque. Quelques figures locales sont accoudées au comptoir, et la tenancière impose tout de suite le respect. En tout cas, on est bien accueillis : pour 2,80 €, elle nous sert deux verres de rouge remplis à ras bord, avec une part de tourte à la viande en tapas. Un régal. On en profite pour recharger l’électronique, surtout les frontales et l’appareil photo. Mon téléphone, lui, prend la poussière au fond du sac depuis un moment.

On longe le rio Valcarce et une nationale qui serpente à travers la forêt. Pas un chat. On fait quelques emplettes à Vega de Valcarce, puis on allume un cierge à la chapelle. Le col approche. La stratégie est simple : l’entamer aujourd’hui pour avoir toute la journée de demain et le passer d’une traite.

On entre dans Las Herrerías, tout est paisible. Des chevaux blancs broutent tranquillement, le soleil brille, l’eau coule doucement, le vert est d’un éclat digne d’un Walt Disney. On s’assoit un moment sur un banc, hypnotisés par ce décor.

Bon, il faut attaquer l’ascension et s’avancer un peu pour demain. Le terrain n’est pas évident pour le bivouac : dense, humide, souvent en dévers. On bataille un moment avant de trouver un balcon, juste assez large pour le tipi, avec le rio en contrebas.

16 avril – Le col d’O Cebreiro

Le coin est extrêmement humide, tout est détrempé, même les duvets, mais ça ne nous a pas empêchés de dormir comme des masses. On est gonflés à bloc pour franchir le col d’O Cebreiro aujourd’hui : environ 600 m de dénivelé positif sur 5 ou 6 km, rien qui nous fasse vraiment peur.

Le soleil n’est pas prêt de se pointer sur le bivouac, alors on lève le camp, ça séchera plus tard. Je ne m’étais pas rendu compte que le hors-piste emprunté hier pour rejoindre le spot serait plus compliqué à grimper qu’à descendre : un vrai mur à travers une jungle de racines et de lianes qui nous donne du fil à retordre. Dix minutes pour sortir du bourbier et les quadris brûlent déjà. Sacré échauffement.

Quelques pèlerins qui passent au moment où l’on sort de la jungle nous regardent avec des yeux écarquillés : oui, c’est pas tous les jours qu’on croise Tarzan et Jane.

Ada ouvre le bal et prend un bon rythme, régulier, solide. Deux Coréens nous doublent en haletant, ils transpirent à grosses gouttes. À ce rythme-là, on devrait les cueillir d’ici peu. Effectivement, deux kilomètres plus haut, au village de La Faba, on les retrouve à l’ombre, les mains sur les genoux.

Le paysage est splendide, météo parfaite, conditions optimales pour entrer en Galice. On y est. Un peu plus haut, une jolie stèle marque l’entrée officielle en Galice, une région qu’on avait hâte de découvrir. Le blason y représente un calice, symbole du Saint Graal et de l’eucharistie, que la légende relie au passage de saint Jacques sur ces terres. Petite photo souvenir, et on file vers le sommet du col, 1 293 m, où l’on découvre ce petit hameau mythique du Camino, avec une vue panoramique sur les prairies verdoyantes et les montagnes de León. Une route permet l’accès au sommet, donc sans surprise, c’est blindé de monde en ce dimanche matin.

Pour la petite histoire, O Cebreiro est un vieux hameau de montagne, connu pour ses maisons de pierre au toit de chaume (les pallozas) et sa vieille église autour de laquelle tournent plusieurs légendes de miracle. C’est un lieu important pour les pèlerins depuis des siècles. Un passage symbolique : on quitte la Castille, on entre vraiment en Galice.

Après s’être recueillis un moment à la chapelle, on fait nos premiers pas en Galice le long d’une belle forêt. Petit casse-croûte au soleil où l’on étale quelques fringues à sécher.

On passe ensuite Linares, l’Alto de San Roque, Hospital, puis l’Alto do Poio à 1 337 m. On doit cumuler plus de 800 m de positif aujourd'hui. On continue de filer, heureux d’ouvrir une nouvelle page et de voir qu’une centaine de kilomètres seulement nous sépare désormais de Santiago.

Les poules gambadent librement dans ces petits bleds où les paysans sont à l’œuvre, de petits bonshommes robustes qui perpétuent les traditions. Ils parlent entre eux le galego, le patois local aux racines romanes, plus proche du portugais que de l’espagnol.

Ce soir, on a droit à un somptueux coucher de soleil sur le bivouac, vue plongeante sur les vallées.

Le coin est extrêmement humide, tout est détrempé, même les duvets, mais ça ne nous a pas empêchés de dormir comme des masses. On est gonflés à bloc pour franchir le col d’O Cebreiro aujourd’hui : environ 600 m de dénivelé positif sur 5 ou 6 km, rien qui nous fasse vraiment peur.

Le soleil n’est pas prêt de se pointer sur le bivouac, alors on lève le camp, ça séchera plus tard. Je ne m’étais pas rendu compte que le hors-piste emprunté hier pour rejoindre le spot serait plus compliqué à grimper qu’à descendre : un vrai mur à travers une jungle de racines et de lianes qui nous donne du fil à retordre. Dix minutes pour sortir du bourbier et les quadris brûlent déjà. Sacré échauffement.

Quelques pèlerins qui passent au moment où l’on sort de la jungle nous regardent avec des yeux écarquillés : oui, c’est pas tous les jours qu’on croise Tarzan et Jane.

Ada ouvre le bal et prend un bon rythme, régulier, solide. Deux Coréens nous doublent en haletant, ils transpirent à grosses gouttes. À ce rythme-là, on devrait les cueillir d’ici peu. Effectivement, deux kilomètres plus haut, au village de La Faba, on les retrouve à l’ombre, les mains sur les genoux.

Le paysage est splendide, météo parfaite, conditions optimales pour entrer en Galice. On y est. Un peu plus haut, une jolie stèle marque l’entrée officielle en Galice, une région qu’on avait hâte de découvrir. Le blason y représente un calice, symbole du Saint Graal et de l’eucharistie, que la légende relie au passage de saint Jacques sur ces terres. Petite photo souvenir, et on file vers le sommet du col, 1 293 m, où l’on découvre ce petit hameau mythique du Camino, avec une vue panoramique sur les prairies verdoyantes et les montagnes de León. Une route permet l’accès au sommet, donc sans surprise, c’est blindé de monde en ce dimanche matin.

Pour la petite histoire, O Cebreiro est un vieux hameau de montagne, connu pour ses maisons de pierre au toit de chaume (les pallozas) et sa vieille église autour de laquelle tournent plusieurs légendes de miracle. C’est un lieu important pour les pèlerins depuis des siècles. Un passage symbolique : on quitte la Castille, on entre vraiment en Galice.

Après s’être recueillis un moment à la chapelle, on fait nos premiers pas en Galice le long d’une belle forêt. Petit casse-croûte au soleil où l’on étale quelques fringues à sécher.

On passe ensuite Linares, l’Alto de San Roque, Hospital, puis l’Alto do Poio à 1 337 m. On doit cumuler plus de 800 m de positif aujourd'hui. On continue de filer, heureux d’ouvrir une nouvelle page et de voir qu’une centaine de kilomètres seulement nous sépare désormais de Santiago.

Les poules gambadent librement dans ces petits bleds où les paysans sont à l’œuvre, de petits bonshommes robustes qui perpétuent les traditions. Ils parlent entre eux le galego, le patois local aux racines romanes, plus proche du portugais que de l’espagnol.

Ce soir, on a droit à un somptueux coucher de soleil sur le bivouac, vue plongeante sur les vallées.

17 avril – Un châtaignier millénaire

Riz, sucre de canne et cannelle au p’tit dej : avec ça, on est parés pour l’étape du jour. Neuf kilomètres pour rejoindre Triacastela, principalement en descente.

À l’entrée du village de Ramil, on reste de marbre devant un arbre impressionnant : un châtaignier au tronc digne d’un conte de fées. On pourrait facilement y creuser une cabane à l’intérieur. Sauf que ce monsieur n’est pas mort, et aurait plus de 800 ans, à en croire la pancarte.

On fait le plein à Triacastela et on part en quête d’une bonne douche — ce qui veut dire, pour nous : une rivière bien glacée. Quelques kilomètres plus loin, on tombe sur un petit paradis. En contrebas du chemin coule le rio Oribio. Tout y passe : cheveux, vêtements, on passe au karcher puis on casse la croûte au bord de l’eau.

Plus trop de soucis à se faire pour le bivouac maintenant : la région est propice. Il suffit de tourner la tête pour trouver un bout de forêt où s’enfoncer. Après les étapes du début du Camino Francés, la Meseta, Castilla y León… ça fait vraiment du bien. Pareil pour l’eau : des ruisseaux partout. La Galice est un vrai petit paradis.

Ce soir justement, on ne tardera pas à faire escale juste avant d’arriver à Vigo do Real.

Riz, sucre de canne et cannelle au p’tit dej : avec ça, on est parés pour l’étape du jour. Neuf kilomètres pour rejoindre Triacastela, principalement en descente.

À l’entrée du village de Ramil, on reste de marbre devant un arbre impressionnant : un châtaignier au tronc digne d’un conte de fées. On pourrait facilement y creuser une cabane à l’intérieur. Sauf que ce monsieur n’est pas mort, et aurait plus de 800 ans, à en croire la pancarte.

On fait le plein à Triacastela et on part en quête d’une bonne douche — ce qui veut dire, pour nous : une rivière bien glacée. Quelques kilomètres plus loin, on tombe sur un petit paradis. En contrebas du chemin coule le rio Oribio. Tout y passe : cheveux, vêtements, on passe au karcher puis on casse la croûte au bord de l’eau.

Plus trop de soucis à se faire pour le bivouac maintenant : la région est propice. Il suffit de tourner la tête pour trouver un bout de forêt où s’enfoncer. Après les étapes du début du Camino Francés, la Meseta, Castilla y León… ça fait vraiment du bien. Pareil pour l’eau : des ruisseaux partout. La Galice est un vrai petit paradis.

Ce soir justement, on ne tardera pas à faire escale juste avant d’arriver à Vigo do Real.

18 avril – Au pays des elfes

La Galice me fait penser au pays des elfes.

Ces verts presque fluorescents, la mousse qui engloutit les troncs, les fougères jusqu’aux genoux, les hêtres centenaire qui ont l’air vivants… Leurs branches épaisses se rejoignent au-dessus du sentier et transforment le chemin en tunnel. On marche dans une lumière tamisée, un peu irréelle, comme si on avait basculé dans un conte pour enfants.

L’ardoise règne en maîtresse dans les villages gallegos. Toutes les toitures en sont couvertes. Pas que ça, d’ailleurs : certaines ruelles, bancs, tables de pique-nique sont eux aussi en ardoise, taillée de toutes les manières.

On passe devant le monastère de Samos, construit au VIᵉ siècle, l’un des plus anciens et des plus importants de Galice. Malheureusement, beaucoup trop de monde s’entasse à l’entrée. Plus loin, à la sortie du village, une maison nous interpelle : portail ouvert, belle terrasse, un comptoir avec des thermos, des paniers remplis de fruits, de brioches et de gâteaux, même un cubi de vin rouge. C’est un donativo, le premier qu’on trouve sur le Camino Francés.

On décide d’y faire honneur, sans se jeter sur tout ce qui bouge — même si l’envie ne manque pas. Un verre de rouge, quelques fruits, un bout de fromage, on reste sages. Il n’y a personne, les pèlerins défilent sans même voir ce petit paradis. On profite de la pause et du soleil pendant qu’un drapeau de la Jamaïque flotte au-dessus de nous. Le propriétaire serait-il jamaïcain ?

Un homme vient à notre rencontre : Eduardo, une trentaine d’années. C’est le proprio. Il sort de son atelier où il travaille le bois, fabrique colliers, bracelets et autres bricoles. Il a fait le Camino quelques années plus tôt, après avoir vécu longtemps en Jamaïque. Il est tombé amoureux du coin et a acheté cette ancienne maison de curé, l’église est juste derrière. Il propose quelques chambres, et à manger/boire aux pèlerins, en échange — ou non — d’une participation. Le vrai esprit du donativo.

On papote un moment. Il nous fait goûter la bière locale, l’Estrella Galicia, et nous apprend que la plupart des chapelles sont fermées parce qu’il n’y a plus qu’un prêtre pour une vingtaine d’églises. Plus personne pour s’en occuper. On repart de là légèrement touchés par le vin et la bière, mais surtout heureux de cette rencontre.

C’est vrai que ces villages sont superbes : Perros, San Mamede… un vrai paradis.

On arrive à Sarria et on file direct dans un shop de rando à l’entrée. Le gaz coûte de plus en plus cher, une fortune : la prochaine fois, ça sera réchaud à alcool.

Je déniche un chapeau en cuir magnifique. Il s’ajuste parfaitement, et sans hésiter, je le garde sur la tête : me voilà transformé en Gaucho argentin (un cowboy local). Ada trouve une paire de pompes ajourées, des Keen, une sorte d’hybride basket-sandale. Pas mal du tout.

Comment ne pas goûter à la spécialité locale : les empanadas de Sarria, fourrées au poulet. On en expédie deux chacun à côté du monastère de Santa María Madalena, et on repart tout neufs, en quête d'un bivouac.

Le campement de ce soir n’est pas aussi simple que prévu. Barbelés, terrains privés, difficile de sortir du chemin. On finit par planter le tipi dans des hautes herbes, un peu à l’écart.

Deux grosses araignées sont agrippées au sac, une verte, une jaune. Superbes… mais pas rassurantes.

On monte quand même le camp, rincés. Et là, la parade commence : deux araignées de la taille de mon pouce se mettent à arpenter la bâche. L’une grimpe le long du tipi, atteint le sommet, puis redescend en rappel façon Spiderman. À 30 cm du sol, elle coupe le fil : poc, on entend le bruit de ses pattes lourdes sur la toile.

Elles nous fixent. On sent bien qu’on est sur leur territoire. La fatigue, le vin, la bière… ces deux bestioles prennent mentalement le dessus. Guerre de territoire. Hors de question de les tuer, encore moins de dormir au milieu de ce Jurassic Park. En cinq minutes, on plie tout. Je referme mon sac avec l’une d’elles toujours à mes côtés, elle me met la pression pour de vrai.

C’est à 21 h, deux kilomètres plus loin, qu’on remonte enfin le tipi. Au moment de fermer les yeux, je vois des araignées partout. Complètement parano.

La Galice me fait penser au pays des elfes.

Ces verts presque fluorescents, la mousse qui engloutit les troncs, les fougères jusqu’aux genoux, les hêtres centenaire qui ont l’air vivants… Leurs branches épaisses se rejoignent au-dessus du sentier et transforment le chemin en tunnel. On marche dans une lumière tamisée, un peu irréelle, comme si on avait basculé dans un conte pour enfants.

L’ardoise règne en maîtresse dans les villages gallegos. Toutes les toitures en sont couvertes. Pas que ça, d’ailleurs : certaines ruelles, bancs, tables de pique-nique sont eux aussi en ardoise, taillée de toutes les manières.

On passe devant le monastère de Samos, construit au VIᵉ siècle, l’un des plus anciens et des plus importants de Galice. Malheureusement, beaucoup trop de monde s’entasse à l’entrée. Plus loin, à la sortie du village, une maison nous interpelle : portail ouvert, belle terrasse, un comptoir avec des thermos, des paniers remplis de fruits, de brioches et de gâteaux, même un cubi de vin rouge. C’est un donativo, le premier qu’on trouve sur le Camino Francés.

On décide d’y faire honneur, sans se jeter sur tout ce qui bouge — même si l’envie ne manque pas. Un verre de rouge, quelques fruits, un bout de fromage, on reste sages. Il n’y a personne, les pèlerins défilent sans même voir ce petit paradis. On profite de la pause et du soleil pendant qu’un drapeau de la Jamaïque flotte au-dessus de nous. Le propriétaire serait-il jamaïcain ?

Un homme vient à notre rencontre : Eduardo, une trentaine d’années. C’est le proprio. Il sort de son atelier où il travaille le bois, fabrique colliers, bracelets et autres bricoles. Il a fait le Camino quelques années plus tôt, après avoir vécu longtemps en Jamaïque. Il est tombé amoureux du coin et a acheté cette ancienne maison de curé, l’église est juste derrière. Il propose quelques chambres, et à manger/boire aux pèlerins, en échange — ou non — d’une participation. Le vrai esprit du donativo.

On papote un moment. Il nous fait goûter la bière locale, l’Estrella Galicia, et nous apprend que la plupart des chapelles sont fermées parce qu’il n’y a plus qu’un prêtre pour une vingtaine d’églises. Plus personne pour s’en occuper. On repart de là légèrement touchés par le vin et la bière, mais surtout heureux de cette rencontre.

C’est vrai que ces villages sont superbes : Perros, San Mamede… un vrai paradis.

On arrive à Sarria et on file direct dans un shop de rando à l’entrée. Le gaz coûte de plus en plus cher, une fortune : la prochaine fois, ça sera réchaud à alcool.

Je déniche un chapeau en cuir magnifique. Il s’ajuste parfaitement, et sans hésiter, je le garde sur la tête : me voilà transformé en Gaucho argentin (un cowboy local). Ada trouve une paire de pompes ajourées, des Keen, une sorte d’hybride basket-sandale. Pas mal du tout.

Comment ne pas goûter à la spécialité locale : les empanadas de Sarria, fourrées au poulet. On en expédie deux chacun à côté du monastère de Santa María Madalena, et on repart tout neufs, en quête d'un bivouac.

Le campement de ce soir n’est pas aussi simple que prévu. Barbelés, terrains privés, difficile de sortir du chemin. On finit par planter le tipi dans des hautes herbes, un peu à l’écart.

Deux grosses araignées sont agrippées au sac, une verte, une jaune. Superbes… mais pas rassurantes.

On monte quand même le camp, rincés. Et là, la parade commence : deux araignées de la taille de mon pouce se mettent à arpenter la bâche. L’une grimpe le long du tipi, atteint le sommet, puis redescend en rappel façon Spiderman. À 30 cm du sol, elle coupe le fil : poc, on entend le bruit de ses pattes lourdes sur la toile.

Elles nous fixent. On sent bien qu’on est sur leur territoire. La fatigue, le vin, la bière… ces deux bestioles prennent mentalement le dessus. Guerre de territoire. Hors de question de les tuer, encore moins de dormir au milieu de ce Jurassic Park. En cinq minutes, on plie tout. Je referme mon sac avec l’une d’elles toujours à mes côtés, elle me met la pression pour de vrai.

C’est à 21 h, deux kilomètres plus loin, qu’on remonte enfin le tipi. Au moment de fermer les yeux, je vois des araignées partout. Complètement parano.

19 avril – Les 100 derniers kilomètres

Nacer nous l’avait bien dit : entre Sarria et Santiago, c’est la portion la plus fréquentée. Les fameux 100 derniers kilomètres.

Ce matin, on sent tout de suite la différence. Taxis et minibus sont alignés à la sortie des villages, larguant les pèlerins par vagues. Des groupes de 5, 10 et plus, tout beaux, tout neufs, le bonheur des premiers pas.

Et voilà la borne des 100 km. Bizarre, ce mélange d’excitation et de recul.

100 bornes, c’est presque rien comparé à tout ce qu’on a déjà avalé… et pourtant, on n’accélère pas. Au contraire. Comme si on voulait faire durer le suspense. Ou peut-être qu’on a un peu peur d’arriver.

Sur ce pèlerinage, la marche est devenue notre mode de vie. Une routine simple : on plie, on marche, on mange, on déplie. Santiago n’est plus vraiment le centre de l’histoire.

On a l’impression d’avoir déjà trouvé ce qu’on cherchait, là, dans le simple fait d’avancer. On marche parce que ça coule de source, comme revenir aux racines. On se sent bien, vivants, utiles, et surtout avec cette sensation bizarre mais rassurante d’être exactement là où on doit être.

Le sentier est casse‑pattes, de vrais montagnes russes. Ada s’éclate avec ses nouvelles pompes qui lui permettent de traverser les cours d’eau et de rafraîchir ses pieds. Peu de shops dans le coin, mais des distributeurs à profusion : barres, sandwiches, boissons… À Morgade, une petite chapelle est ouverte, l’autel couvert d’offrandes, où nous déposons une des dernières peintures que Marie nous avait confiées à Navarrenx.

Un super donativo fera office de casse‑croûte : produits locaux, sucré, salé… un vrai buffet. On se régale, en essayant de rester correct, car on n’est pas seuls. Mais honnêtement, si je m’écoutais, je dégommerais absolument tout l’étalage. Pardonnez l’expression. Après tout, c’est une bonne occasion de lutter contre ce vilain péché qu’est la gourmandise. Rappelons‑nous que nous sommes en pèlerinage.

Après ce timide ravitaillement, nous traversons Moimentos, où une musique lounge nous interpelle. Au début, je crois à une hallucination… mais non : c’est un concert sur une terrasse de café. Quelques pèlerins sirotent tranquillement un cocktail, moi qui croyais être revenu au Moyen Âge. Drôle de contraste avec le petit papi qui passe avec ses vaches. Simple constat.

À Portomarín, on compte bien se ravitailler, mais c’est la cohue totale. On ne s’attarde pas et on grimpe rapidement à la sortie du village, direction San Pedro. Le soleil nous martèle, et trouver un bivouac ce soir s’avère encore une galère. Ce n’est qu’à 20 h qu’on retrouve enfin la paix. On est crevés, et avec cette chaleur, les étapes deviennent de plus en plus éprouvantes.

Nacer nous l’avait bien dit : entre Sarria et Santiago, c’est la portion la plus fréquentée. Les fameux 100 derniers kilomètres.

Ce matin, on sent tout de suite la différence. Taxis et minibus sont alignés à la sortie des villages, larguant les pèlerins par vagues. Des groupes de 5, 10 et plus, tout beaux, tout neufs, le bonheur des premiers pas.

Et voilà la borne des 100 km. Bizarre, ce mélange d’excitation et de recul.

100 bornes, c’est presque rien comparé à tout ce qu’on a déjà avalé… et pourtant, on n’accélère pas. Au contraire. Comme si on voulait faire durer le suspense. Ou peut-être qu’on a un peu peur d’arriver.

Sur ce pèlerinage, la marche est devenue notre mode de vie. Une routine simple : on plie, on marche, on mange, on déplie. Santiago n’est plus vraiment le centre de l’histoire.

On a l’impression d’avoir déjà trouvé ce qu’on cherchait, là, dans le simple fait d’avancer. On marche parce que ça coule de source, comme revenir aux racines. On se sent bien, vivants, utiles, et surtout avec cette sensation bizarre mais rassurante d’être exactement là où on doit être.

Le sentier est casse‑pattes, de vrais montagnes russes. Ada s’éclate avec ses nouvelles pompes qui lui permettent de traverser les cours d’eau et de rafraîchir ses pieds. Peu de shops dans le coin, mais des distributeurs à profusion : barres, sandwiches, boissons… À Morgade, une petite chapelle est ouverte, l’autel couvert d’offrandes, où nous déposons une des dernières peintures que Marie nous avait confiées à Navarrenx.

Un super donativo fera office de casse‑croûte : produits locaux, sucré, salé… un vrai buffet. On se régale, en essayant de rester correct, car on n’est pas seuls. Mais honnêtement, si je m’écoutais, je dégommerais absolument tout l’étalage. Pardonnez l’expression. Après tout, c’est une bonne occasion de lutter contre ce vilain péché qu’est la gourmandise. Rappelons‑nous que nous sommes en pèlerinage.

Après ce timide ravitaillement, nous traversons Moimentos, où une musique lounge nous interpelle. Au début, je crois à une hallucination… mais non : c’est un concert sur une terrasse de café. Quelques pèlerins sirotent tranquillement un cocktail, moi qui croyais être revenu au Moyen Âge. Drôle de contraste avec le petit papi qui passe avec ses vaches. Simple constat.

À Portomarín, on compte bien se ravitailler, mais c’est la cohue totale. On ne s’attarde pas et on grimpe rapidement à la sortie du village, direction San Pedro. Le soleil nous martèle, et trouver un bivouac ce soir s’avère encore une galère. Ce n’est qu’à 20 h qu’on retrouve enfin la paix. On est crevés, et avec cette chaleur, les étapes deviennent de plus en plus éprouvantes.

20 avril – La fontaine du pèlerin

Départ difficile. Ada a des crampes d’estomac et a passé une nuit pourrie. Le jeûne s’annonce comme remède aujourd’hui et l’étape risque d’être compliquée. On recharge l’électronique à Castromaior et on profite d’un peu d’ombre, parce que le soleil tabasse encore.

C’est pas la grande forme : Ada est à plat et je peine à trouver le rythme. Les corps souffrent, on paie l’addition des longues étapes précédentes. Je scrute déjà les bas-côtés, au cas où un coin sympa pourrait mettre fin à nos souffrances. On n’a plus envie d’avancer, chaque pas est un calvaire. Mais le manque d’eau nous fait continuer : au moins remplir nos réserves, même si on n’a pas de point d’eau sur le bivouac.

Je repère un point d’eau sur la carte, à Ligonde. Une fontaine, je pense. En entrant dans le village, on tombe sur la Fuente del Peregrino, « la fontaine du pèlerin », en pierre, façonnée par le temps, mais dont l’eau, elle, semble immortelle. En face, un groupe est attablé sur une terrasse et nous salue. Ils portent tous le même tee-shirt. On papote un peu : ce sont des volontaires venus passer une semaine dans le donativo d’à côté, qui porte le même nom que la fontaine. Une ancienne grange retapée à la fin des années 90 pour accueillir les pèlerins.

On fait connaissance avec Alexis, un Français qui fait partie de l’équipe, puis José, 42 caminos au compteur, qui nous chante la chanson d’Ultreia, l’hymne du pèlerin, en guise de bienvenue. Alexis nous propose de rester pour la nuit. On se regarde avec Ada, on réalise à peine ce qui se passe : cet accueil, ce monde, ces sourires… On appelle ça la Providence.

Ce qui est drôle, c’est qu’on hésite. Un dortoir bruyant ? Du monde ? Du bruit ? C’est ce qui nous vient d’abord à l’esprit, comme deux sauvages qui sortent de leur grotte. Alexis a l’air de comprendre notre malaise et nous propose un petit coin dans le garage qui fait office de salle de jeux. Vendu. Après tout, il est temps d’entamer une petite rééducation sociale, parce qu’à ce rythme, on n’osera jamais rentrer dans Santiago…

Au dîner, c’est poulet au curry, riz, salade, vin rouge, pomme au four et cookies en dessert. J’ai un peu honte, car Ada, elle, s’en tient au jeûne avec un bouillon que les volontaires lui ont gentiment préparé. On est une dizaine à table : les volontaires et deux pèlerins, Sven et Vicenzo. On rencontre aussi les gérants, deux couples sympathiques, un américain et un français. C’est eux qui ont transformé cette vieille grange en refuge chaleureux.

Ce soir, ils nous proposent une activité : un jeu, le solarium. L’un d’entre nous pose une question sur le chemin et nous devons répondre en choisissant une image, puis expliquer notre choix. Ça déclenche tout un tas de réflexions philosophiques intéressantes.

Avant de se coucher, on papote un peu avec Sven. Le courant passe tout de suite. Un petit bonhomme d’à peine cinquante kilos, au look de voyageur au long cours. En effet, ça fait seize ans qu’il est sur la route, dont six ans de tour du monde à vélo. Pour lui, c’est bien pire : il lui est impossible de retrouver une vie "normale". Sa vie est sur la route. Il se débrouille comme il peut, avance au rythme des saisons, travaille quand il en a besoin. Un pur sang nomade.

Départ difficile. Ada a des crampes d’estomac et a passé une nuit pourrie. Le jeûne s’annonce comme remède aujourd’hui et l’étape risque d’être compliquée. On recharge l’électronique à Castromaior et on profite d’un peu d’ombre, parce que le soleil tabasse encore.

C’est pas la grande forme : Ada est à plat et je peine à trouver le rythme. Les corps souffrent, on paie l’addition des longues étapes précédentes. Je scrute déjà les bas-côtés, au cas où un coin sympa pourrait mettre fin à nos souffrances. On n’a plus envie d’avancer, chaque pas est un calvaire. Mais le manque d’eau nous fait continuer : au moins remplir nos réserves, même si on n’a pas de point d’eau sur le bivouac.

Je repère un point d’eau sur la carte, à Ligonde. Une fontaine, je pense. En entrant dans le village, on tombe sur la Fuente del Peregrino, « la fontaine du pèlerin », en pierre, façonnée par le temps, mais dont l’eau, elle, semble immortelle. En face, un groupe est attablé sur une terrasse et nous salue. Ils portent tous le même tee-shirt. On papote un peu : ce sont des volontaires venus passer une semaine dans le donativo d’à côté, qui porte le même nom que la fontaine. Une ancienne grange retapée à la fin des années 90 pour accueillir les pèlerins.

On fait connaissance avec Alexis, un Français qui fait partie de l’équipe, puis José, 42 caminos au compteur, qui nous chante la chanson d’Ultreia, l’hymne du pèlerin, en guise de bienvenue. Alexis nous propose de rester pour la nuit. On se regarde avec Ada, on réalise à peine ce qui se passe : cet accueil, ce monde, ces sourires… On appelle ça la Providence.

Ce qui est drôle, c’est qu’on hésite. Un dortoir bruyant ? Du monde ? Du bruit ? C’est ce qui nous vient d’abord à l’esprit, comme deux sauvages qui sortent de leur grotte. Alexis a l’air de comprendre notre malaise et nous propose un petit coin dans le garage qui fait office de salle de jeux. Vendu. Après tout, il est temps d’entamer une petite rééducation sociale, parce qu’à ce rythme, on n’osera jamais rentrer dans Santiago…

Au dîner, c’est poulet au curry, riz, salade, vin rouge, pomme au four et cookies en dessert. J’ai un peu honte, car Ada, elle, s’en tient au jeûne avec un bouillon que les volontaires lui ont gentiment préparé. On est une dizaine à table : les volontaires et deux pèlerins, Sven et Vicenzo. On rencontre aussi les gérants, deux couples sympathiques, un américain et un français. C’est eux qui ont transformé cette vieille grange en refuge chaleureux.

Ce soir, ils nous proposent une activité : un jeu, le solarium. L’un d’entre nous pose une question sur le chemin et nous devons répondre en choisissant une image, puis expliquer notre choix. Ça déclenche tout un tas de réflexions philosophiques intéressantes.

Avant de se coucher, on papote un peu avec Sven. Le courant passe tout de suite. Un petit bonhomme d’à peine cinquante kilos, au look de voyageur au long cours. En effet, ça fait seize ans qu’il est sur la route, dont six ans de tour du monde à vélo. Pour lui, c’est bien pire : il lui est impossible de retrouver une vie "normale". Sa vie est sur la route. Il se débrouille comme il peut, avance au rythme des saisons, travaille quand il en a besoin. Un pur sang nomade.

21 avril – Ultreia, Ultreia

Sven nous attend ce matin. Il souhaite faire un bout de chemin avec nous, et il est le bienvenu. Nos hôtes nous offrent une petite carte avec le café, un mot pour chacun, qui va droit au cœur. On n’est pas mécontents de s’être arrêtés ici hier. Une bien belle expérience, qu’on aurait eu tort de rater.

Pour ceux qui nous lisent : n’oubliez pas de faire escale à la Fuente del Peregrino, à Ligonde. Vous ne serez pas déçus.

José me partage les paroles de la chanson Ultreia et nous la chantons ensemble. Un hymne puissant qui prend aux tripes. À l’origine, le mot Ultreia vient d’un ancien chant de pèlerins du Moyen Âge, et un Français en a proposé cette version dans les années 80 (les paroles sont au début de notre part 1). Sur cette matinée chargée d’émotions, il est temps de reprendre la route vers Santiago, qui se rapproche.

Nous voilà partis sur un Ultreia général, qui me rappelle notre départ de Navarrenx, quand Nacer, Julie et toute l’équipe étaient réunis sur le parvis pour chanter en chœur. Ça montre à quel point ces personnes sont impliquées : elles vivent le chemin et comprennent ces émotions.

Nous voilà en route avec Sven, qui a chopé le chemin quatre mois auparavant à Barcelone. Il passait dans le coin et a pris le pas. En mode ultraminimaliste : tout est fait maison, rafistolé, optimisé, rien n’est laissé au hasard pour rendre la marche limpide et légère. Il jongle entre auberges et bivouac : un tarp et un duvet, basta. Il déplie, il dort, il marche. Une logistique bien pensée, rustique mais loin d’être bête.

Il nous raconte ses aventures, beaucoup à vélo avec son fidèle compagnon, puis nous file un tas d’astuces qui ne tombent pas dans l’oreille d’un sourd. À force de taper la causette, on ne se rend même pas compte que nous sommes déjà à Palos de Rei, où il serait bien de se ravitailler un peu. On mange un bout dans un parc et aperçoit de gros nuages qui foncent sur nous. Le vent se lève, l’odeur de la terre mouillée monte, et la pluie ne tarde pas à tomber.

Sven nous quitte pour l’auberge municipale de Melide. Il bivouaque quand la météo est propice. Nous, fous, qu’il pleuve ou qu’il neige, restons sur notre objectif : bivouaquer le plus possible, peu importe le prix. D’ailleurs, seulement une auberge depuis le début du Camino Francés, un jardin et le garage de la veille… une bonne moyenne, je dirais, mais quelle épreuve ! La pluie est trop forte ce soir pour faire un feu ; les affaires sécheront en route demain.

Sven nous attend ce matin. Il souhaite faire un bout de chemin avec nous, et il est le bienvenu. Nos hôtes nous offrent une petite carte avec le café, un mot pour chacun, qui va droit au cœur. On n’est pas mécontents de s’être arrêtés ici hier. Une bien belle expérience, qu’on aurait eu tort de rater.

Pour ceux qui nous lisent : n’oubliez pas de faire escale à la Fuente del Peregrino, à Ligonde. Vous ne serez pas déçus.

José me partage les paroles de la chanson Ultreia et nous la chantons ensemble. Un hymne puissant qui prend aux tripes. À l’origine, le mot Ultreia vient d’un ancien chant de pèlerins du Moyen Âge, et un Français en a proposé cette version dans les années 80 (les paroles sont au début de notre part 1). Sur cette matinée chargée d’émotions, il est temps de reprendre la route vers Santiago, qui se rapproche.

Nous voilà partis sur un Ultreia général, qui me rappelle notre départ de Navarrenx, quand Nacer, Julie et toute l’équipe étaient réunis sur le parvis pour chanter en chœur. Ça montre à quel point ces personnes sont impliquées : elles vivent le chemin et comprennent ces émotions.

Nous voilà en route avec Sven, qui a chopé le chemin quatre mois auparavant à Barcelone. Il passait dans le coin et a pris le pas. En mode ultraminimaliste : tout est fait maison, rafistolé, optimisé, rien n’est laissé au hasard pour rendre la marche limpide et légère. Il jongle entre auberges et bivouac : un tarp et un duvet, basta. Il déplie, il dort, il marche. Une logistique bien pensée, rustique mais loin d’être bête.

Il nous raconte ses aventures, beaucoup à vélo avec son fidèle compagnon, puis nous file un tas d’astuces qui ne tombent pas dans l’oreille d’un sourd. À force de taper la causette, on ne se rend même pas compte que nous sommes déjà à Palos de Rei, où il serait bien de se ravitailler un peu. On mange un bout dans un parc et aperçoit de gros nuages qui foncent sur nous. Le vent se lève, l’odeur de la terre mouillée monte, et la pluie ne tarde pas à tomber.

Sven nous quitte pour l’auberge municipale de Melide. Il bivouaque quand la météo est propice. Nous, fous, qu’il pleuve ou qu’il neige, restons sur notre objectif : bivouaquer le plus possible, peu importe le prix. D’ailleurs, seulement une auberge depuis le début du Camino Francés, un jardin et le garage de la veille… une bonne moyenne, je dirais, mais quelle épreuve ! La pluie est trop forte ce soir pour faire un feu ; les affaires sécheront en route demain.

22 avril – Le chemin et ses tentations

On sirote notre café à l’entrée du tipi. Il pleut, et on prend soudain conscience de la chance qu’on a : la plus belle des télévisions, le plus bel écran qu’une matinée puisse offrir… la nature, rien que pour nous.

Vers 9h, les moineaux se mettent à chanter, la pluie s’arrête et un rayon de soleil perce entre les arbres. Même ça ne nous tire pas vraiment du tipi : on est crevés, et on resterait bien là, immobiles. Je crois surtout qu’on voudrait que tout s’arrête. Mais pour que ça s’arrête, il faut avancer, aller au bout.

On finit par quitter le bivouac et tombons sur une file de pèlerins bruyants sur le chemin. Je suis de mauvais poil, pas envie de parler : mon visage leur dit déjà tout. Il y a des jours comme ça, où l’envie d’échanger se fait rare. Même les “Buen Camino” incessants, je ne peux plus les entendre.

La météo est capricieuse : un gros nuage est de retour et on reprend une rincée à l’entrée de Melide. Quelques rabatteurs essaient de nous attirer vers leurs bars et restaurants, mais on n’est clairement pas leur cible. Hamburger du jour à droite, patatas fritas à gauche… j’ai l’impression que plus on se rapproche de Santiago, plus la tentation guette. On reste focus, prenant ça comme un test : nous, face à la gourmandise du monde, ce petit vice qui nous guette à chaque coin de rue.

Personne n’est parfait : on craque sur un empanada de Sarria, au poulet… Oui, bon, bah fallait bien manger un truc. Disons qu’on ne s’est pas jetés sur le burger, les frites et la bière, voilà.

En fin d’après-midi, le chemin se fait plus calme : la plupart des pèlerins ont fait escale. Une fenêtre pour marcher tranquille. On part tard le matin, donc on peut traîner un peu plus le soir, l’inverse du pèlerin classique, disons-nous.

En tout cas, on traîne vraiment la patte aujourd’hui : pas de rythme, mauvais poil, comme la météo… bref. Vivement demain !

Un seul truc nous remonte le moral : Ultreia, la chanson du pèlerin. J’ai les paroles que José m’a laissées et on se lance. Ada se joint au refrain que nous chantons en chœur. On l’apprend vite, puis la chantons en boucle. Je comprends maintenant le but de ce chant : comme un chant militaire, il sert à se motiver, à se réveiller quand ça ne va pas, à garder le cap. Ultreia e sus seias – “Avance, continue, plus loin !”

On passe la borne des cinquante kilomètres : Santiago approche. On se motive à passer Arzúa, le prochain bled, et à bivouaquer à sa sortie. Il devrait nous rester ensuite 35 bornes, qu’on pliera en deux petites étapes, afin d’arriver “frais” lundi à Compostelle.

On arrive à l’église d’Arzúa en pleine cérémonie. L’église est bondée, le prêtre parle de la peur des hommes, de la méfiance, de ce qui les empêche d’avancer. Il cite l’Évangile et Dieu, qui incite les hommes à ne plus avoir peur, à croire en lui, à ne plus reculer car Jésus est toujours à leurs côtés.

On repart après quelques chants et méditons sur ces paroles.

L'humidité nous bouffe les articulations, on a mal partout et le ciel n’annonce pas d’amélioration. Ce soir, à peine le tipi installé, la pluie reprend, et le vent rafale. On a bien orienté l’entrée et sommes à l’abri. Il pleut des trombes, loin de la berceuse de la veille. Ada a toujours mal à l’estomac et continue de jeûner. Je lui prépare un bouillon, puis on file au lit. Exténués.

On sirote notre café à l’entrée du tipi. Il pleut, et on prend soudain conscience de la chance qu’on a : la plus belle des télévisions, le plus bel écran qu’une matinée puisse offrir… la nature, rien que pour nous.

Vers 9h, les moineaux se mettent à chanter, la pluie s’arrête et un rayon de soleil perce entre les arbres. Même ça ne nous tire pas vraiment du tipi : on est crevés, et on resterait bien là, immobiles. Je crois surtout qu’on voudrait que tout s’arrête. Mais pour que ça s’arrête, il faut avancer, aller au bout.

On finit par quitter le bivouac et tombons sur une file de pèlerins bruyants sur le chemin. Je suis de mauvais poil, pas envie de parler : mon visage leur dit déjà tout. Il y a des jours comme ça, où l’envie d’échanger se fait rare. Même les “Buen Camino” incessants, je ne peux plus les entendre.

La météo est capricieuse : un gros nuage est de retour et on reprend une rincée à l’entrée de Melide. Quelques rabatteurs essaient de nous attirer vers leurs bars et restaurants, mais on n’est clairement pas leur cible. Hamburger du jour à droite, patatas fritas à gauche… j’ai l’impression que plus on se rapproche de Santiago, plus la tentation guette. On reste focus, prenant ça comme un test : nous, face à la gourmandise du monde, ce petit vice qui nous guette à chaque coin de rue.

Personne n’est parfait : on craque sur un empanada de Sarria, au poulet… Oui, bon, bah fallait bien manger un truc. Disons qu’on ne s’est pas jetés sur le burger, les frites et la bière, voilà.

En fin d’après-midi, le chemin se fait plus calme : la plupart des pèlerins ont fait escale. Une fenêtre pour marcher tranquille. On part tard le matin, donc on peut traîner un peu plus le soir, l’inverse du pèlerin classique, disons-nous.

En tout cas, on traîne vraiment la patte aujourd’hui : pas de rythme, mauvais poil, comme la météo… bref. Vivement demain !

Un seul truc nous remonte le moral : Ultreia, la chanson du pèlerin. J’ai les paroles que José m’a laissées et on se lance. Ada se joint au refrain que nous chantons en chœur. On l’apprend vite, puis la chantons en boucle. Je comprends maintenant le but de ce chant : comme un chant militaire, il sert à se motiver, à se réveiller quand ça ne va pas, à garder le cap. Ultreia e sus seias – “Avance, continue, plus loin !”