Le packraft « actuel » est un petit canot gonflable, solide au regard de son faible poids (2 à 4 kg), peu encombrant et facilement transportable une fois dégonflé (par exemple dans un sac à dos). Le terme anglais provient de la contraction des mots « packable » (compact, empaquetable) et « raft » (radeau). Son évolution récente est bien connue, et on fait habituellement remonter l’origine du packraft moderne à une vingtaine d’années. Pourtant, pour retrouver ses ancêtres, il faut rembobiner la très longue histoire des embarcations gonflables. Et ce n’est pas un long fleuve tranquille !

Le « bateau » comme outil de peuplement de nouveaux territoires ?

De plus en plus de chercheurs s’accordent à dire que les premiers humains seraient arrivés sur certaines îles ou continents (comme l’Australie ou l’Amérique) par « bateau » en quête de nourriture, probablement à bord d’embarcations primitives élaborées à partir de matériaux légers comme le bois, il y a plusieurs dizaines de milliers d’années.

Même s’il n’existe pas de preuves formelles, il est probable que même dès le Paléolithique, l’homme, trappeur habitué à chasser les animaux sauvages et à travailler les peaux, ait utilisé des outres remplies d’air comme flotteur portatif pour l’aider à traverser les rivières. De même, la sédentarisation associée ensuite à la période néolithique laisse à penser que des premiers radeaux, plus élaborés que les simples flotteurs, aient pu être développés avant la période historique.

Premières traces d’objets gonflables : des outres en peau d’animal

Ces peintures rupestres de la grotte des Nageurs du Wadi Sora (sud-ouest égyptien), datées d’environ 4500 avant notre ère, tiennent une place particulière chez les préhistoriens ; non pas parce que leur découverte est présentée dans le film oscarisé Le Patient anglais, mais parce que la figuration de ce type d’individu, en plein cœur du Sahara, est très rare.

« Ces nageurs se caractérisent par leur position horizontale […] à l’exception de l’un d’eux qui se trouve en position verticale, comme un « plongeur ». Leurs corps présentent des distorsions anormales, un ventre ballonné […]. » (Le Quellec & Flers, 2005).

Nous sommes tentés de voir dans ces personnages ventrus des nageurs ou pêcheurs munis d’une outre ventrale faisant office de bouée individuelle pour aider à la nage, par exemple dans les méga-lacs sahariens du Néolithique. Cela reste encore à prouver par les spécialistes.

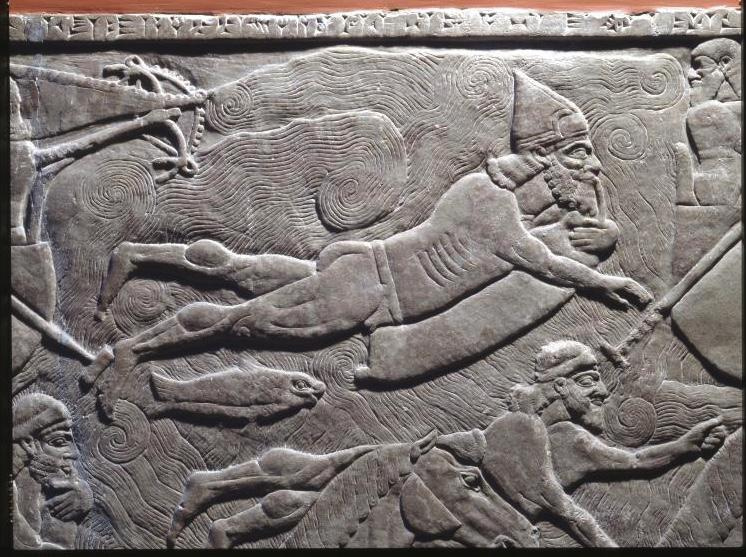

Car les premières traces archéologiques « officielles » de matériaux gonflables datent de la Haute-Antiquité en Mésopotamie. Ce bas-relief de Nimroud (nord de l’Irak actuel) de l’époque néo-assyrienne (- 875-860) présente des archers tirant sur des fugitifs en fuite et traversant une rivière (a priori le Tigre), munis d’un flotteur ventral composé d’une outre remplie d’air. (Hornell, 1942).

Des bouées ventrales au radeau d’outres

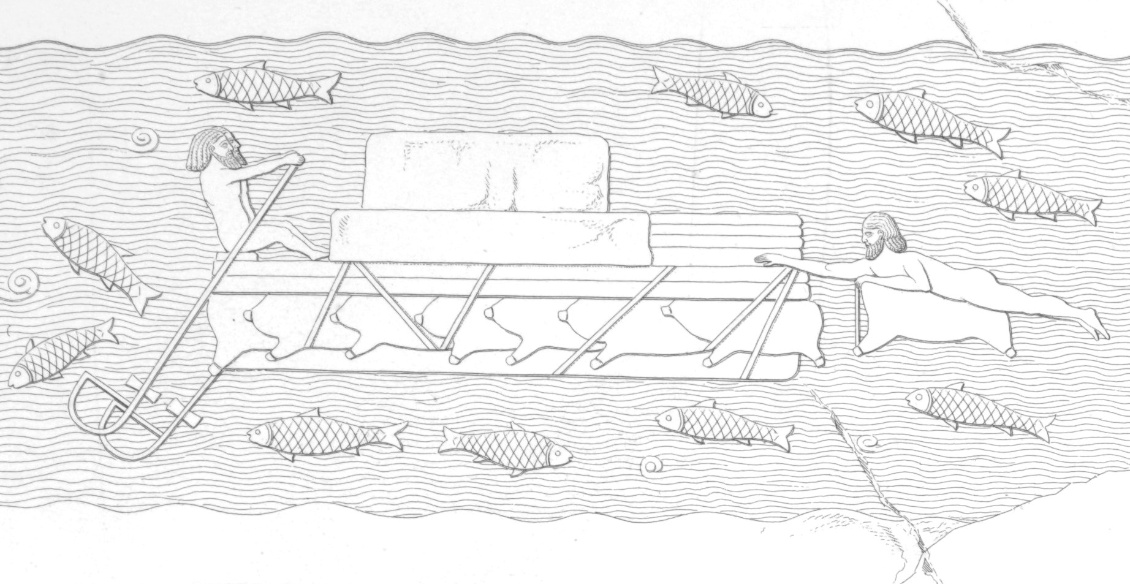

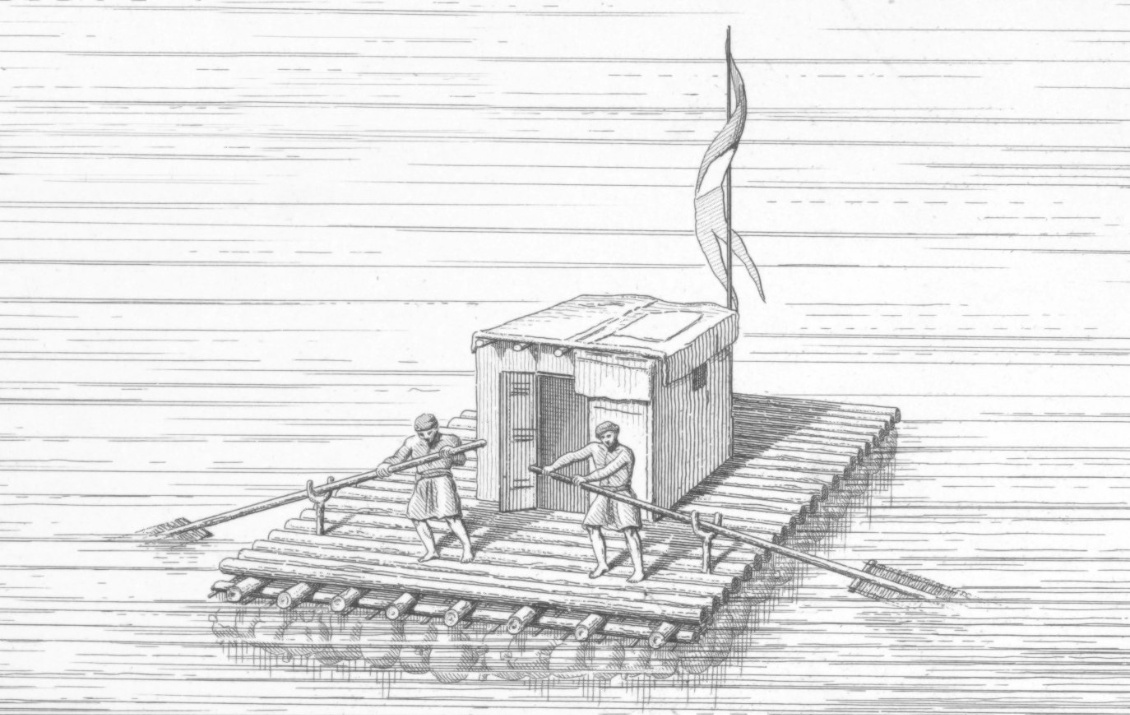

Les outres gonflables monocutaniques (confectionnées à base d’une peau entière) ont permis d’imaginer le premier bateau « gonflable ». Le radeau mésopotamien ou kelek pouvait être de très grande taille, et muni de plusieurs centaines d’outres d’ovins ou de caprins remplies d’air, comparables aux outres utilisées comme flotteur ventral.

Depuis la Haute-Antiquité jusqu’au début du XXe siècle, les keleks et leurs déclinaisons ont été intensément utilisés pour le transport fluvial. Les témoignages les plus connus mentionnés par les historiens proviennent des armées d’Alexandre le Grand, d’Hannibal et de César traversant des rivières lors de leurs campagnes militaires.

L’ancêtre du packraft ?

Le radeau en peau d’otarie (balsa de cuero de lobo, en espagnol) est l’embarcation gonflable traditionnelle la plus élaborée utilisée en contexte maritime. Les conquistadors espagnols rencontrèrent ces petits bateaux lors de leur arrivée dans le nord du Chili, autour de 1540. Des vestiges archéologiques attestent de leur présence au moins depuis le milieu du premier millénaire de notre ère (MUSEO, 2008). Ils ont été utilisés, entre le sud du Pérou et le nord du Chili, jusqu’à la fin du XIXe siècle, initialement par les pêcheurs et chasseurs de mammifères marins, puis pour acheminer des matières premières (salpêtre, guano) sur des bateaux de grande taille ne pouvant pas accoster.

Ce petit catamaran d’environ trois mètres de long était formé de deux boudins gonflables, rarement parallèles, solidarisés par une petite plateforme centrale. Chaque flotteur était constitué de deux peaux d’otaries, cousues entre elles, et munies d’un dispositif de gonflage. Les matériaux de ces rafts étaient particulièrement adaptés à l’environnement désertique de cette région côtière d’Atacama, dépourvue d’arbres, mais riche en mammifères marins (MUSEO, 2008). Voici la description que faisait le navigateur et cartographe Frézier (à l’origine du nom de « fraise » !), envoyé par Louis XIV pour espionner les côtes et les ressources minières de ces colonies espagnoles, pour évoquer le gonflage de ces « bateaux de peaux pleines de vent » :

« Pour remplacer l’air qui peut se dissiper, [le pilote] a devant lui deux boyaux par lesquels il souffle dans les ballons quand il en est besoin. » (Frézier, 1716)

Les gros flotteurs en peau de mammifère et la mondialisation de l’outre

À partir de 1821, le capitaine anglais Lyon prend part à plusieurs expéditions navales pour rechercher le passage du Nord-Ouest. Dans ce cadre, il réalise des observations des populations rencontrées comme ce chasseur Inuit sur son radeau gonflable en peau de morse.

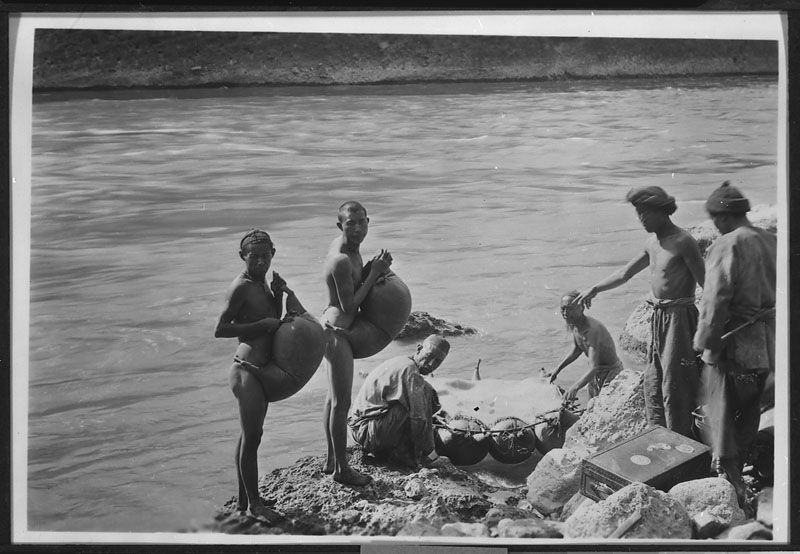

Cette embarcation n’est pas sans rappeler celles en peaux de bœufs ou de buffles gonflées, transportables à dos d’homme, rencontrées jusqu’au début du XXe siècle dans l’empire des Indes, servant à traverser certaines grandes rivières du Pakistan et de l’Inde, comme la Beas, la Sutlej ou le Gange.

Le pilote de ces esquifs, appelés localement drea ou mussock, installé sur le ventre perpendiculairement à l’axe longitudinal de l’animal, les pieds dans l’eau, avance grâce à une pagaie simple qu’il tend devant lui. Deux de ces flotteurs peuvent être rassemblées à l’aide d’une plateforme pour former un radeau afin de faire traverser des passagers sans les mouiller.

On retrouve ces façons de naviguer et de nager et leurs variantes jusqu’au début du XXe siècle au Ladakh et au Pamir, dans les montagnes chinoises, en Albanie, et dans les régions nilotiques (Haute Égypte, Nubie, mais peu utilisées dans le reste de l’Afrique).

La maîtrise du caoutchouc

Au début de l’ère industrielle, deux principales inventions liées au caoutchouc (alors d’origine naturelle) vont permettre de nouvelles applications. En 1823, l’Écossais Charles Macintosh découvre le procédé d’imperméabilisation des tissus par dissolution du caoutchouc dans un solvant (du naphte, en l’occurrence). Et la vulcanisation (à partir de 1839, notamment avec l’Américain Charles Goodyear) permet de stabiliser le caoutchouc afin qu'il résiste mieux aux écarts de température.

Les canots gonflables, un outil d’exploration pour les pionniers en Amérique

En 1842, pour explorer et cartographier certaines zones de l’ouest des États-Unis, l’Américain John Charles Frémont imagine un canot en caoutchouc d’Inde pour son expédition sur la Platte River dans le Kansas :

« […] j'avais fabriqué un bateau en caoutchouc d’Inde, avec des compartiments étanches, pour la traversée ou l'étude des cours d'eau. Pour autant que je sache, c'était le premier bateau de ce type fabriqué ou utilisé pour ce genre de travail. » (Frémont, 1887)

Les années suivantes, Frémont fera développer d’autres canots gonflables, avec plus ou moins de réussite, pour explorer les Rocheuses et la Sierra Nevada. Ces canots étaient de grandes dimensions et pouvaient être chargés d’un charriot et de 3 à 6 personnes, selon les modèles (Frémont, 1887). Malgré leur caractère peu portatif, on peut considérer que ce sont les premiers canots gonflables d’exploration utilisés avec un état d’esprit proche de celui ayant abouti aux packrafts modernes (Hoops, 2009). Une autre invention contemporaine à celle de Frémont va marquer l’histoire des canots gonflables. John Franklin s’intéresse aux territoires du Grand Nord américain pour notamment chercher à ouvrir une nouvelle voie maritime nettement plus courte pour rejoindre la Pacifique, le passage du Nord-Ouest. Au début du XIXe siècle, l’explorateur britannique mène une expédition sur la rivière Coppermine qui se termine avec de nombreuses pertes humaines et un désastre plus grand encore évité de justesse :

« Sir J. Franklin faillit mourir de faim en 1819 sur les bords de la rivière Coppermine, faute d’une simple planche qui lui eût permis de rejoindre à quelques milles de là des tribus amies. » (Bellot, 1854)

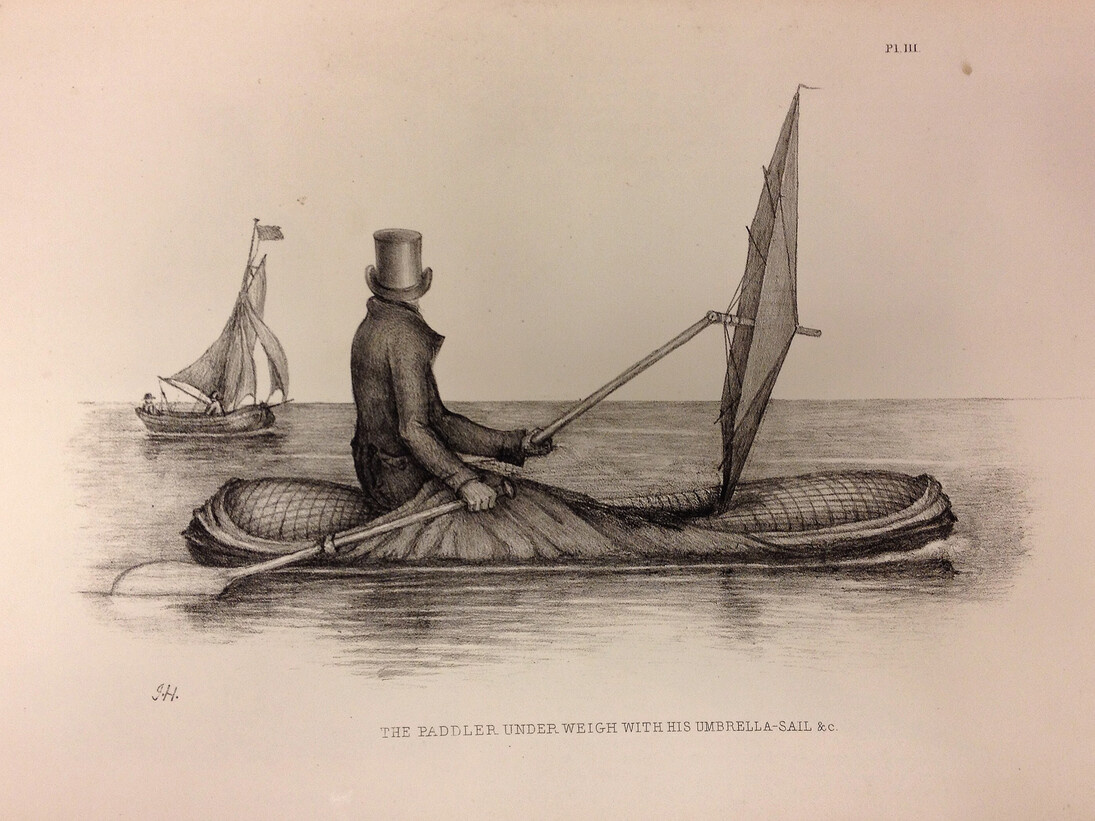

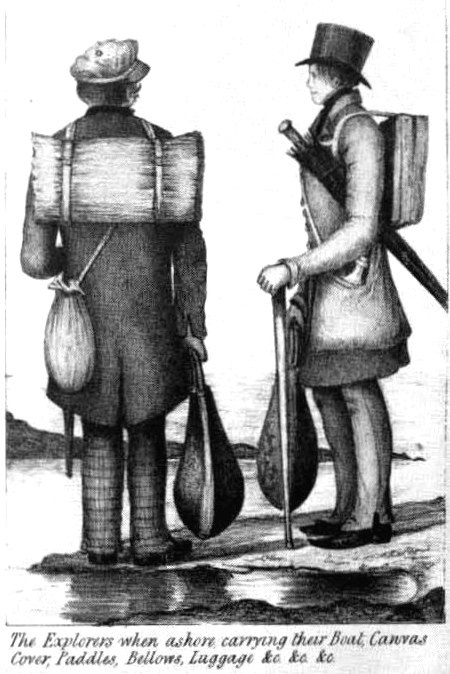

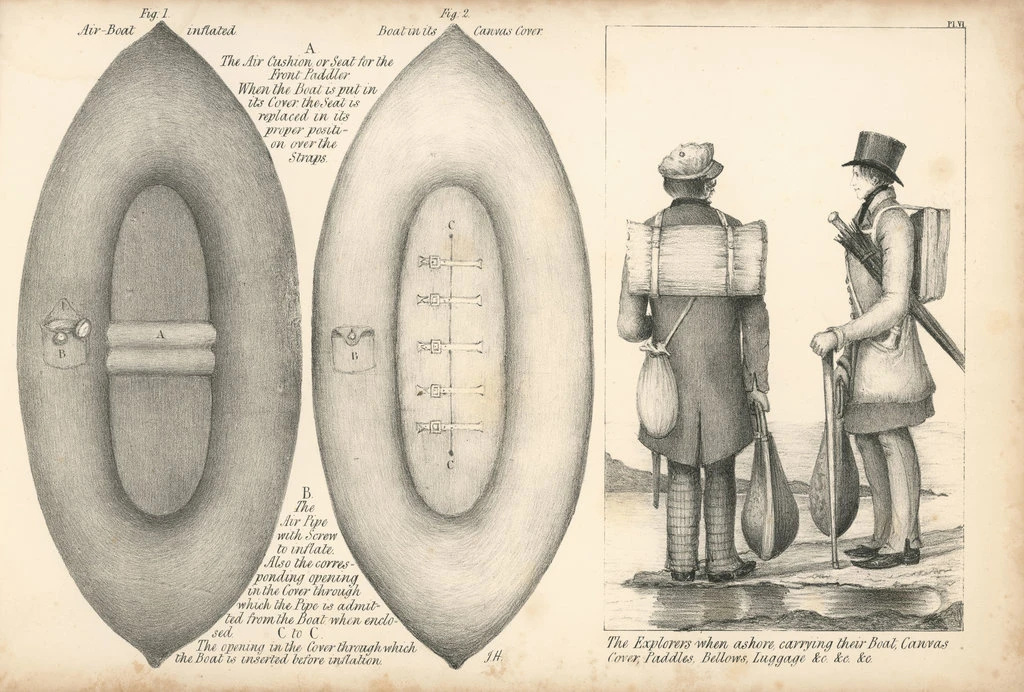

Peter Halkett, en tant qu'officier de la Royal Navy et fils d'un haut représentant de la Hudson’s Bay Company (entreprise d’import-export de fourrures), a été très sensible à la déroute de l’expédition Coppermine de Franklin. Au début des années 1840, il a imaginé plusieurs types d’esquifs portables pouvant répondre aux besoins d’explorations arctiques. Le premier modèle d’embarcation imaginé, et testé sur la Tamise, était un canot pliable et gonflable qui, une fois démonté, pouvait être porté comme un manteau (de 3,4 kg) ; la rame étant utilisée comme une canne, et la voile comme un parapluie ! Même si les premiers tests étaient plutôt concluants, il imagina un second bateau gonflable deux places, moins vulnérable au batillage, mais toujours suffisamment petit pour tenir dans un sac à dos.

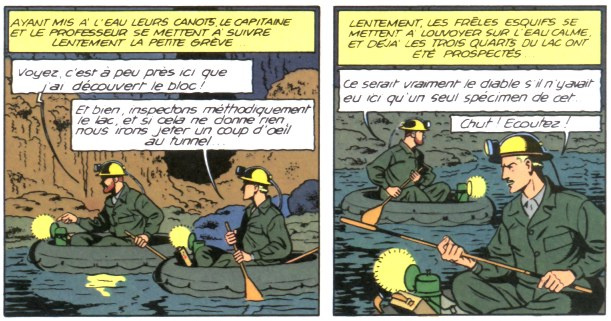

Franklin fut son premier client. Il emporta un modèle en 1845 dans ce qui sera sa dernière expédition vers le passage du Nord-Ouest. Les expéditions britanniques suivantes, parties à la recherche de Franklin (disparu en 1847), embarquèrent également un modèle de ce type, comme celle de 1851 dirigée par le Français Joseph-René Bellot, puis celle de l’Ecossais John Rae qui découvrit enfin, en 1853, les vestiges de l’expédition Franklin. Dans son journal, Bellot note que ce type d’embarcation est « d’une valeur immense dans un pays où la pénurie de bois rend impossible la formation de radeau ». Les aventures de Bellot auront un certain retentissement à l’époque et inspireront même Jules Verne. Lors de son expédition de 1851, il sera probablement le premier Français à utiliser un packraft :

« Le lieutenant Halkett m’a offert, pour mon usage, un manteau imperméable auquel on donne la forme d’un canot au moyen d’air insufflé entre la doublure et la partie extérieure. Ces deux derniers objets sont d’une ressource immense dans des pays où l’absence de bois rend impossible la construction de tout radeau. » (Bellot, 1854).

Même si le succès commercial de ces canots gonflables ne sera pas au rendez-vous, ces esquifs ingénieux peuvent être considérés comme de véritables packrafts avant l’heure ! Jules Verne cite même à plusieurs reprises ce Halkett-boat dans ses livres !

Durant la seconde partie du XIXe siècle, les principales rivières de l’Ouest américain vont être descendues en bateau. En 1869, le géologue John Powell explore le Grand Canyon à l’aide de bateaux en bois, en descendant l’intégralité du Colorado jusqu’à la mer, lors d’une expédition de plus de trois mois. Deux ans avant, en 1867, le chercheur d’or James White aurait déjà descendu le Grand Canyon à bord d’un radeau de fortune, mais peu d’informations tangibles existent quant aux caractéristiques de son esquif.

Canots de survie et canots militaires

L’histoire du packraft continue ensuite au début du XXe siècle. Dans les avions, la présence de petits canots « de sauvetage » (life raft, en anglais) ou « de survie » s’est généralisée à partir des années 1920 (Clingenpeel, 2019). Ces embarcations, souvent de couleur jaune pour être visible de loin, ont été intensément utilisées lors de la Seconde Guerre mondiale. Le long du canot, une bouteille de gaz carbonique assure le gonflage en urgence de l’embarcation. Pendant ce conflit puis lors de la guerre de Corée, d’autres bateaux pneumatiques militaires ont été employés, comme les rafts d’assaut. Les Allemands et les Italiens étaient en avance sur les forces alliées pour la conception et la production de rafts en caoutchouc, également utilisés par le génie militaire pour créer en urgence des ponts et pontons de fortune.

La spéléologie et l’usage sportif du canot gonflable

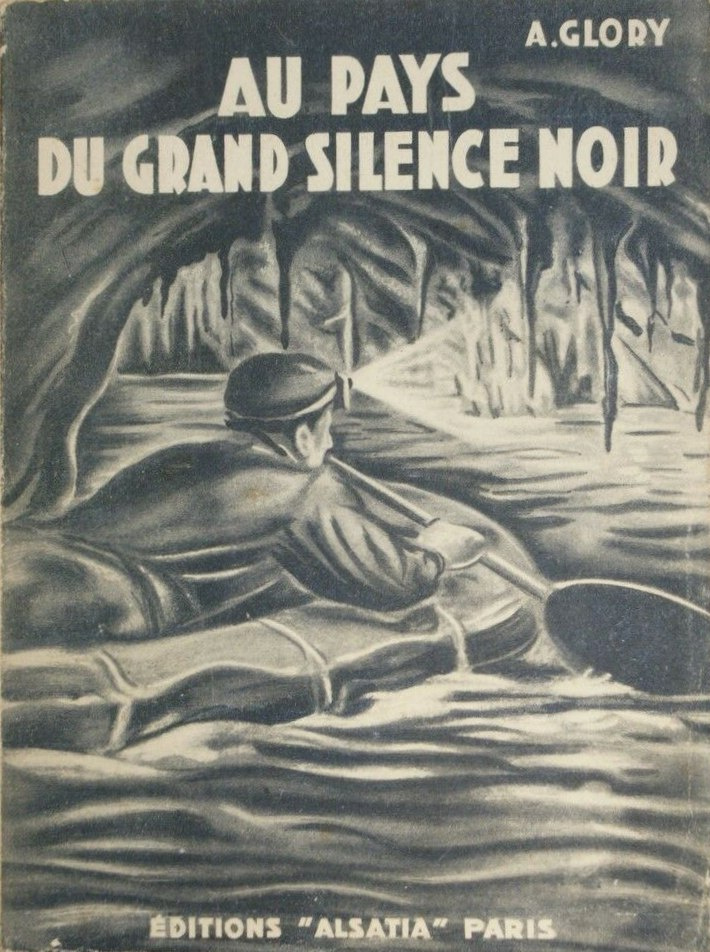

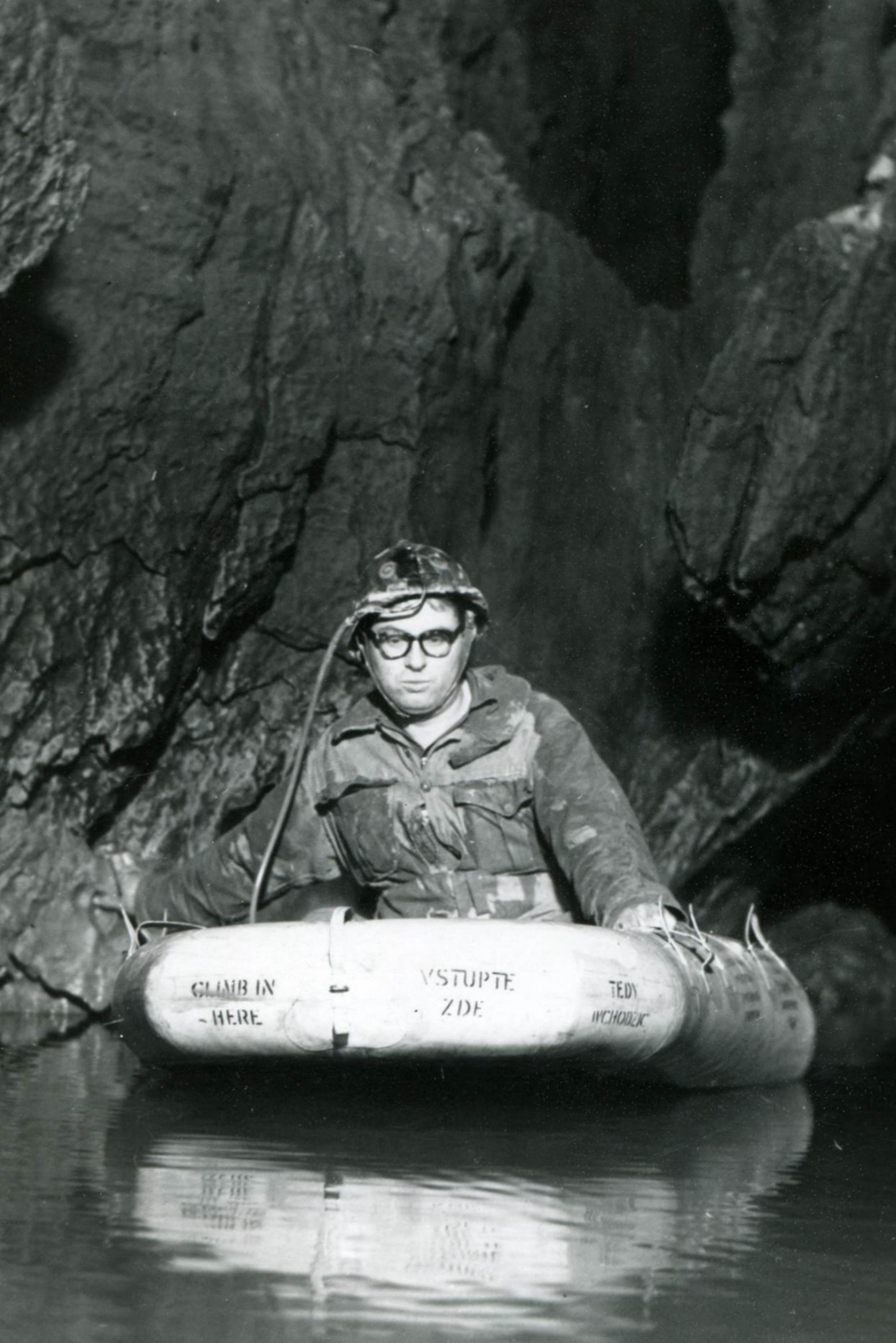

En France, les spéléologues vont initier l’utilisation des canots pneumatiques, alors en caoutchouc, dans le cadre de leur exploration sportive et scientifique du monde souterrain.

Robert de Joly (1887-1968), disciple d’Edouard-Alfred Martel (père de la spéléologie moderne), fut un précurseur en termes d’innovation technique et d’utilisation de canot pneumatique pour les explorations souterraines. Jusqu’alors, Martel et ses compagnons utilisaient une barque en bois (un Berthon) ou un canoë pliant, en bois et toile, de conception américaine (un Osgood). En août 1905, Martel et ses compagnons réalisent en quatre jours la première descente du Grand Canyon du Verdon, probablement les plus imposantes gorges européennes, en s’appuyant sur trois esquifs. La salle de l’Imbut, la partie la plus difficile, sera shuntée en portant le matériel et le seul bateau rescapé de l’aventure.

Fin juillet 1928, De Joly s’engage dans les gorges du Verdon avec son équipe et son matériel spécifique, composé notamment de bottes lestées de plomb et d’un canot pneumatique qu’il nomme « dinghy » (canot, en anglais). Avant de s’engager dans la caverne de l’Imbut dans laquelle le Verdon s’engouffre, il lance des flotteurs et s’assurent de les récupérer à l’aval. Il s’engage seul dans cet « antre du diable », et après quelques moments d’angoisse, il aperçoit la lumière du jour lui signifiant la sortie. L’Imbut vient d’être traversé pour la première fois. Au total, il mettra près de cinq jours pour mener à bien cette première traversée intégrale du canyon du Verdon. Cette mémorable aventure fera l’objet d’un film de la maison Gaumont. Selon De Joly, la réussite de son expédition tient notamment à l’utilisation de son canot gonflable :

« Le torrent ne peut être parcouru sur sa totalité au moyen de kayaks, canoës ou bateaux ordinaires. Seul convient l’esquif pneumatique, de petite taille. Il faut que le navigateur ait la possibilité, lorsque se présente une étroiture, de sauter à l’eau à l’arrière, de pouvoir le mettre de champ afin de faciliter le passage, ou de le vider s’il se produit un accident. » (De Joly, 1968)

En juin 1931, il réalise également la première descente avec un canot pneumatique de la partie souterraine du ruisseau du Bonheur (abîme de Bramabiau dans le Gard). Par la suite, il sera un promoteur invétéré de l’utilisation spéléologique de ce type de canot gonflable :

« Depuis la mise en fabrication en Allemagne […] de bateaux en caoutchouc sans membrure, les spéléologues ont un modèle d’embarcation admirablement approprié. Son poids très réduit, son encombrement dégonflé très faible, sa grande résistance, sa formidable flottabilité, en font un instrument remarquable. Ajoutons à cela que sa pression de gonflage n’étant que de 6 g, on peut le remplir à la bouche. […] Pour l’emploi que nous en faisons c’est le modèle de 2 m de long qui est le meilleur. Son poids est de 8 kg, ce qui permet à un homme de le transporter aisément. » (De Joly, 1963)

Pour leurs explorations d’après-guerre, les spéléologues vont profiter des canots de sauvetage légers, a priori issus de l’aviation américaine, et probablement récupérés à la Libération (ou via un surplus militaire).

En 1958, un dinghy de l’aviation anglaise va être exploité pour mener à bien la première traversée de l’Islande en autonomie. Le Britannique Dick Phillips et trois de ses acolytes de la Rough-Stuff Fellowship vont utiliser ce canot gonflable lors de leur traversée de l'île à vélo via le Sprendisandur, afin de transborder leurs montures de part et d’autres des grosses rivières glaciaires.

D’autres canots gonflables plus lourds et pouvant transporter jusqu’à trois spéléologues ont également été exploités, mais le poids (supérieur à 12 kg ?) pouvait nécessiter l’usage d’une carriole.

À partir des années 1970, les spéléologues feront de plus en plus appel aux « bateaux de plage » en plastique légers et peu onéreux. En revanche, la fragilité de certains modèles est à l’origine de plusieurs accidents, qui ont pu aller jusqu’à la noyade suite à des avaries.

Le zodiac, bateau pneumatique pour le nautisme

Ce qui deviendra par la suite la société française Zodiac, historiquement spécialisée dans les dirigeables et l’aéronautique, développe ses premiers bateaux pneumatiques à partir de 1937 pour répondre aux besoins militaires de l’aéronavale, sous l’impulsion de Pierre Debroutelle, un de ses ingénieurs. Sentant le potentiel économique du marché civil, la société améliore son matériel pour aboutir, à la fin des années 1940, à un modèle qui évoluera peu par la suite, au moins dans les grandes lignes : une allure générale en forme de U, deux boudins gonflables latéraux de 40 cm de diamètre reliés entre eux à la proue par un autre flotteur, et ailleurs par une plateforme rigide.

Alain Bombard, jeune médecin et biologiste, est persuadé d’augmenter sensiblement les chances de survie pour les naufragés en optimisant notamment les sources de nourriture et d’eau issues de la mer (en filtrant le plancton, riche en vitamine C, en récupérant l’eau de pluie ou des poissons pressés). Pour prouver ses théories, il réalise en 1952 une traversée en solitaire de l'océan Atlantique d'une durée de 65 jours, à bord d’un Zodiac type 3420, en tissu double caoutchouté, gréé d’une simple voile d’Optimist. Approché par les fabricants de canots pneumatiques, l’explorateur contribue au développement du premier matériel français de survie homologué qui sera alors communément appelé un « Bombard ».

Pesant plus de 50 kg, ces canots résistants sont encore loin d’être aisément transportables comme les packrafts. L’aura médiatique acquise par Bombard n’est pas étrangère à la promulgation, en 1955, de décrets rendant obligatoire, à bord des navires de commerce, les radeaux pneumatiques à gonflage instantané.

Alpacka et l’émergence des packrafts contemporains

Depuis la naissance des packrafts « modernes » dans les années 1840 (avec Frémont aux Etats-Unis et Halkett en Grande-Bretagne) associée aux inventions liées au caoutchouc, on ne peut pas dire que les caractéristiques des petits canots gonflables aient beaucoup évolué. Il faut attendre les années 1960 pour voir quelques évolutions suite à l’invention du nouveau plastique TPU (Thermoplastic Polyuréthane, à la croisée du plastique et du caoutchouc). Son importante résistance, sa souplesse et son poids contenu vont contribuer à l’émergence de nouvelles embarcations à partir des années 1970. Avec l’avènement de l’industrie plasturgique, de nombreux petits bateaux gonflables « de plage » en PVC se développent, mais ne possèdent pas toutes les spécifiés d’un packraft, en particulier en termes de robustesse et donc de fiabilité.

L’avènement du packraft « contemporain » est issu de la rencontre, en Alaska, de la famille Tingey (la maman Sheri, spécialiste du textile, et Thor, le fiston explorateur) et de l’aventurier naturaliste Roman Dial (qui élabore artisanalement ses embarcations gonflables depuis 1994 et pratique le packraft dans le cadre de ses aventures). Leurs échanges constructifs vont être à l’origine de la création de l’entreprise Alpacka en 2001. D’abord basée en Alaska, puis dans le Colorado à partir de 2007, sa production n’a de cesse de s’améliorer. À la fin des années 2000, ses packrafts atteignent un certain niveau d’aboutissement et permettent des aventures de plus en plus engagées. En 2007, Erin McKittrick et son mari réalisent une traversée record d’environ 7000 km, en mixant différents moyens de progression non motorisés, comme la randonnée, le ski et le packraft, afin de rejoindre les Îles Aléoutiennes (Alaska) depuis Seattle. La qualité des packrafts permet alors aux meilleurs spécialistes de réaliser des descentes de plus en plus techniques en eau vive. De véritables packrafts commencent également à être utilisés en spéléologie pour la traversée de rivières souterraines. Ces packrafts contemporains ouvrent la voie à de nouvelles aventures comme le BikeRaft, combinant la pratique du packraft avec celle du vélo ou du VTT plus technique.

Plus d’une dizaine d’années sépare ces deux packrafts Alpacka. Photos : la rédac’

Packraft et lutte pour la préservation des rivières

Sur de rares tronçons de rivière à forte fréquentation, les activités aquatiques peuvent devenir impactantes pour l’environnement et une réglementation adaptée devient alors nécessaire. Mais n’oublions pas que les amateurs d’eau vive sont également en première ligne quand il est question de défendre l’intégrité de ces cours d’eau contre des aménagements déraisonnés.

En Tasmanie (Australie), la rivière Franklin serpente sur plus de 120 kilomètres à travers des gorges sauvages. Pouvant s’étaler sur une dizaine de jours, sa descente est considérée comme l’une des plus belles de la planète. À la fin des années 1970, ce parcours se démocratise grâce à l’utilisation de petits bateaux gonflables, qui s’imposent comme les embarcations idéales pour descendre les rapides de classe II et III et pour court-circuiter (en portant les rafts), les quelques passages de classes supérieures. Cette rivière a été le théâtre de l’une des plus grandes batailles de protection de l’environnement de l'histoire australienne. Un projet de grand barrage prévoyait en effet d’en ennoyer une grande partie. Le combat écologique atteint son apogée durant l'été 1982-1983, lorsque des manifestants forment un blocus avec des packrafts pour arrêter les travaux du barrage et empêcher le passage des engins. Grâce à cette revendication citoyenne, le projet sera abandonné et le site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

En France, des luttes similaires (même si pas aussi spécifiquement liées aux packrafteurs) ont aussi eu lieu.

Le bassin de la Loire a été le théâtre de hautes luttes environnementales contre des projets d’aménagement de rivières. À la fin des années 1980, une mobilisation importante, que certains ont assimilée à un « Larzac des rivières », a eu lieu sur le haut bassin de la Loire. Face au projet de création d’un grand barrage (75 m de haut), la mobilisation de l’association SOS Loire Vivante, a eu raison de ce projet.

Plus récemment, le cas du barrage de Poutès, sur le Haut-Allier, est un exemple de rapport de forces, d’abord conflictuel puis fécond, entre cette même association et EDF. Le barrage a été construit en 1941 dans une zone propice à la reproduction du saumon sauvage, un poisson migrateur. L’État a tranché : le barrage actuel ne pourra rester en l’état mais il n’y aura pas non plus de démantèlement total. C’est une troisième voie qui a été retenue. Celle d’une diminution importante de la hauteur de l’ouvrage, passant de 17 m à 4 m, permettant de garantir le franchissement piscicole, tout en préservant 85% de la production hydro-électrique. Depuis 2021, pour l’amateur d’eau vive, il reste un petit portage nécessaire (avec l’aide d’un sentier dédié), mais l’essentiel de la retenue a été transformé en rivière, et la hausse des débits permet désormais de naviguer pendant trois jours sans grosses discontinuités dans ce cadre remarquable du Haut-Allier.

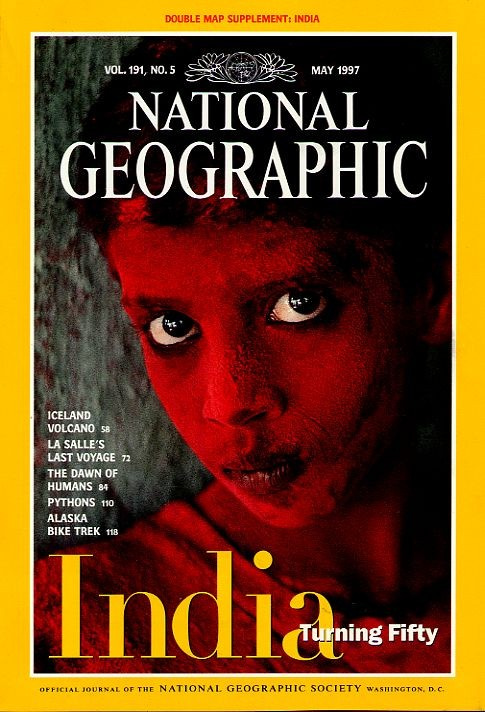

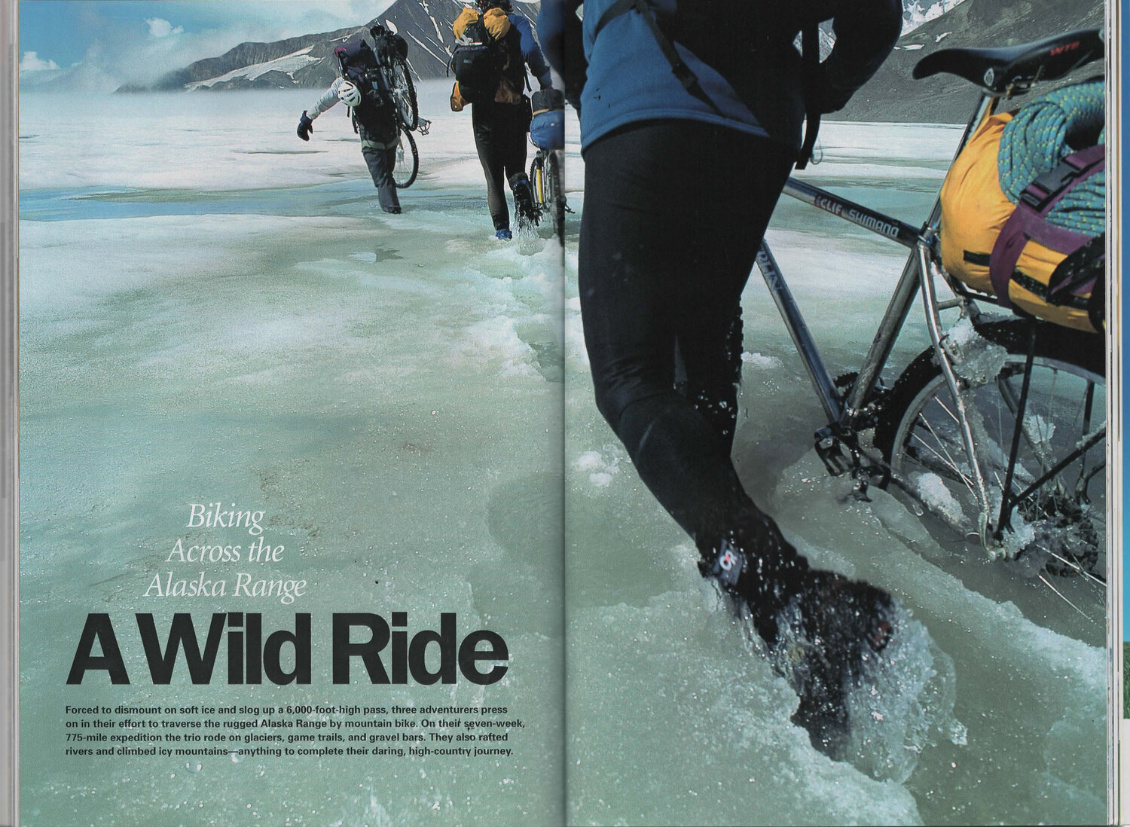

Le packraft ouvre la porte à la combinaison d’activités

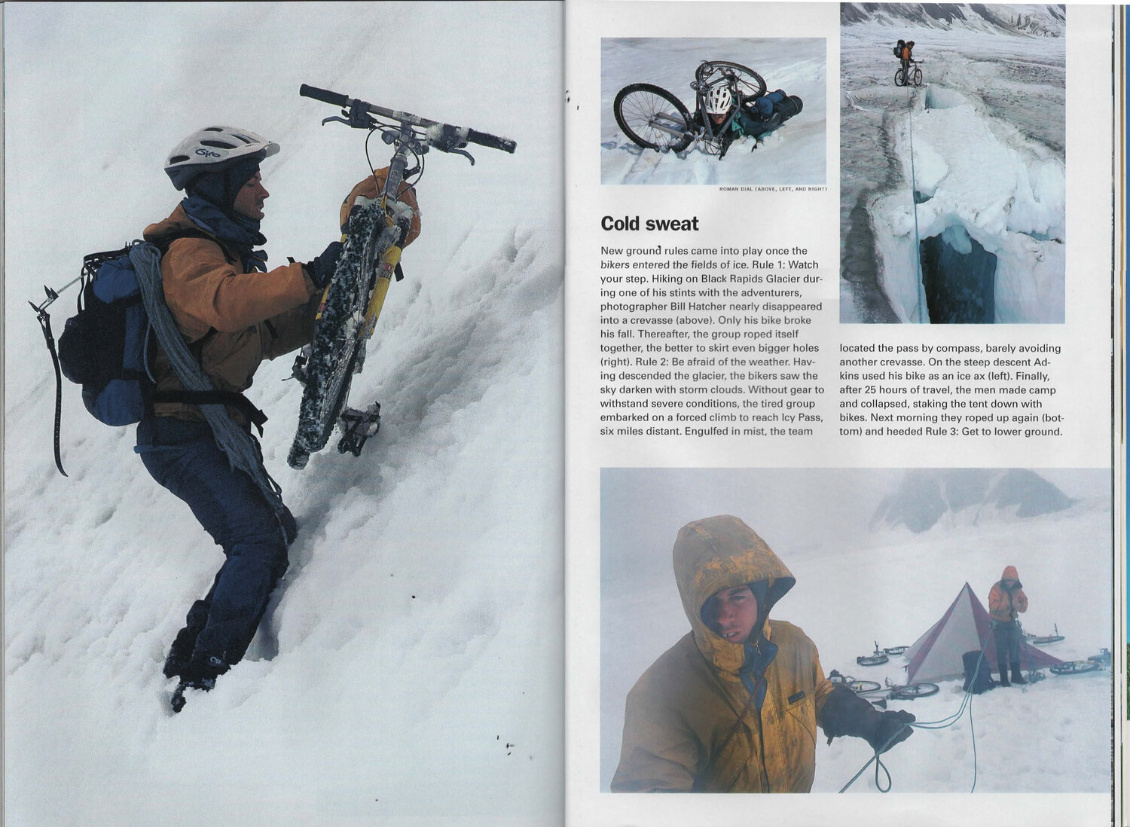

En 1996, Roman Dial et deux de ses amis réalisent une superbe traversée de l’ensemble de la chaîne de l’Alaska (1250 km) en sept semaines combinant VTT et packraft (combinaison qu’il avait déjà pratiquée en 1987). Cette aventure sera relatée dans un article du célèbre magazine National Geographic en mai 1997 présentant des photos remarquables de VTT chargés d’un packraft naviguant au milieu de glaciers crevassés !

En Alaska, d’autres aventuriers, comme Luc Mehl, ont continué à élargir le champ des possibles, en mixant packraft et fatbike (vélo adapté à la traversée des zones sableuses à faible portance) ! Ces dernières années, la pratique du bikeraft s’est étendue à de nouveaux territoires comme la Patagonie, l’Écosse, l’Asie centrale et la Nouvelle-Zélande, grâce notamment à la popularité du site bikepacking.com. À ce jour, la pratique du bikeraft se développe progressivement en Europe continentale malgré un potentiel plus limité pour les aventures au long cours, en lien avec l’aménagement plus important des rivières. Luc Mehl a également participé à plusieurs aventures au long cours, intégrant le packraft dans les raids à ski de grande ampleur où il remplace la pulka (qui permet des autonomies en nourriture de plusieurs semaines) tout en permettant de réaliser des approches et des retours par voie d’eau.

► thingstolucat.com

L’envol du packraft sportif

Concernant les fabricants, on retiendra qu’Alpacka a été la principale marque innovante (pontage, stockage interne, design…) contribuant à faire évoluer les packrafts, depuis 2001, vers les modèles que l’on connaît actuellement. D’autres ont suivi, essentiellement nord-américaines. Aujourd’hui, Alpacka et Kokopelli (depuis 2014, basé aussi dans le Colorado) se partagent une grande partie du marché mondial. Au Canada, DIY Packraft propose des packrafts en kit, à faible coût, à assembler soi-même. En Europe, la marque allemande Anfibio emboîte le pas et commercialise ses propres packrafts depuis 2017. En France, Mekong, basé à Crest, le long de la Drôme et au pied du massif du Vercors, conçoit et fabrique localement des packrafts depuis 2019, en passe de devenir un leader du marché européen.

1851 : première utilisation d’un packraft par un Français. Le navigateur Bellot part à la recherche de Franklin, disparu dans le passage du Nord-Ouest (Arctique, Canada).

1928 : première descente de rivière française à l’aide d’un packraft, par le spéléologue Robert de Joly sur l’intégralité du Grand Canyon du Verdon.

1940 : Utilisation de rafts militaires pour la traversée de rivières, comme la Meuse, lors de la percée de Sedan par l’armée allemande.

Années 1980 : Laurent Nicolet et ses camarades descendent des rivières (Rouvre, Chalaux, etc.) à l’aide des bateaux gonflables Sevylor en PVC (modèle Caravelle).

1996 : Fabrication de cano-rafts gonflables Hairboats produits entièrement en France.

2019 : Mekong, premier fabricant français de packrafts, à Crest (Drôme).

Sources bibliographiques

- BELLOT J.-R., 1854. Journal d'un voyage aux mers polaires exécuté a la recherche de Sir John Franklin, en 1851 et 1852. Paris, Perrotin.

- BOMBARD A., 1953. Naufragé volontaire. Éditions de Paris.

- CARUS P., 1913. Albania. The Open Court Publishing Company, Chicago. Vol. 27.

- CLINGENPEEL D., 2019. Survival & Rescue Equipment of World War II-Army Air Forces and U.S. Navy. Vol. 1. ELM Grove Publishing.

- DUPLESSIS & BOCH J., 2003. Périple de Beauschesne à la Terre de Feu (1698-1701) : Une expédition mandatée par Louis XIV. Editions Transboréal.

- FRÉZIER A.-F., 1716. Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chily et du Perou, fait pendant les années 1712, 1713 & 1714 […]. Paris, Nyon, Ganeau et Quillau ; 298 p., 37 pl.

- DIAL R., 2008. Packrafting!: An Introduction & How-To Guide. Backpacking Light Publisher.

- DURHAM. E., 1909. High Albania. Ed. Edward Arnold, London.

- FRÉMONT J.Ch., 1887. Memoirs of My Life : A retrospect of fifty years, covering the most eventful periods of modern americain history. Vol. 1. Chicago and New York : Beldford, Lcarcke & Company.

- GLORY A., 1938. Au pays du grand silence noir. Editions Alsatia.

- HOOPS H., 2009. The History of Rubber Boats and How they Saved Rivers.

- HORNELL J., 1942. Water transportation: origins and early evolution. Cambridge at the University Press. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Vol. 72.

- DE JOLY R., 1963. Comment on descend sous terre : le matériel employé et la manière de s'en servir. 4e édition. Gap, Imprimerie Louis-Jean.

- DE JOLY R., 1968. Ma vie aventureuse d'explorateur d'abîmes. Éditions Salvator.

- LAYARD A. H., 1853. A Second Series of the Monuments of Nineveh. including bas-reliefs from the Palace of Sennacherib and bronzes from the ruins of Nimroud ; from drawings made on the spot, during a second expedition to Assyria, by Austen Henry Layard. London.

- LE QUELLEC J.-L., FLERS P. & PH., 2005. Du Sahara au Nil. Peintures et gravures d'avant les pharaons du Sahara au Nil. Paris, Soleb Fayard.

- LYON, G.F., 1825. A Brief Narrative of an Unsuccessful Attempt to reach Repulse Bay through Sir Thomas Rowe's ''Welcome'' in His Majesty's Ship Griper in the Year 1824. London, John Murray.

- PLACE V., 1867. Ninive et l’Assyrie - avec des essais de restauration par F. Thomas. 3 volumes parus entre 1867 et 1870. Paris, Imprimerie impériale.

- RICALTON J., 1907. India through the stereoscope : A Journey Through Hindustan. Underwood & Underwood Publisher.

- ROCK J., 1947. The Ancient Na-khi Kingdom of Southwest China. Harvard Univ. Pres.

- SCULLY L., 2018. Biking & Rafting (aka Bikerafting): An Early History of Two Human-Powered Travel Methods From the Perspective of Some Legendary Adventurers.

- FAURE P., 1982. La vie quotidienne des armées d’Alexandre. Hachette Éditions.